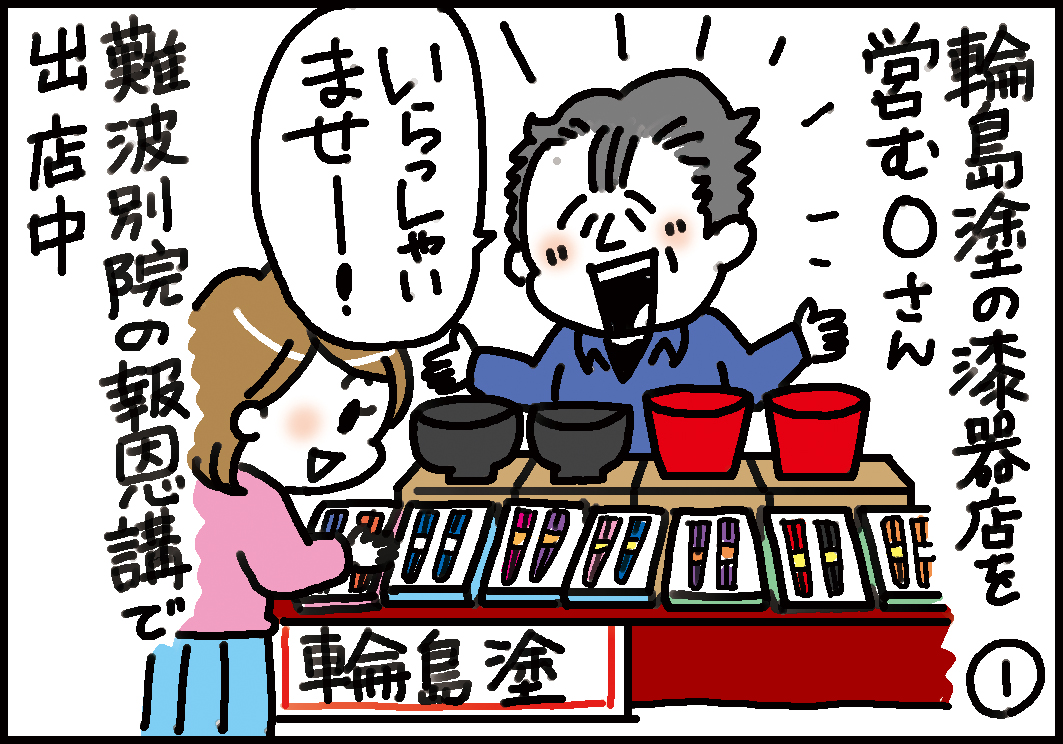

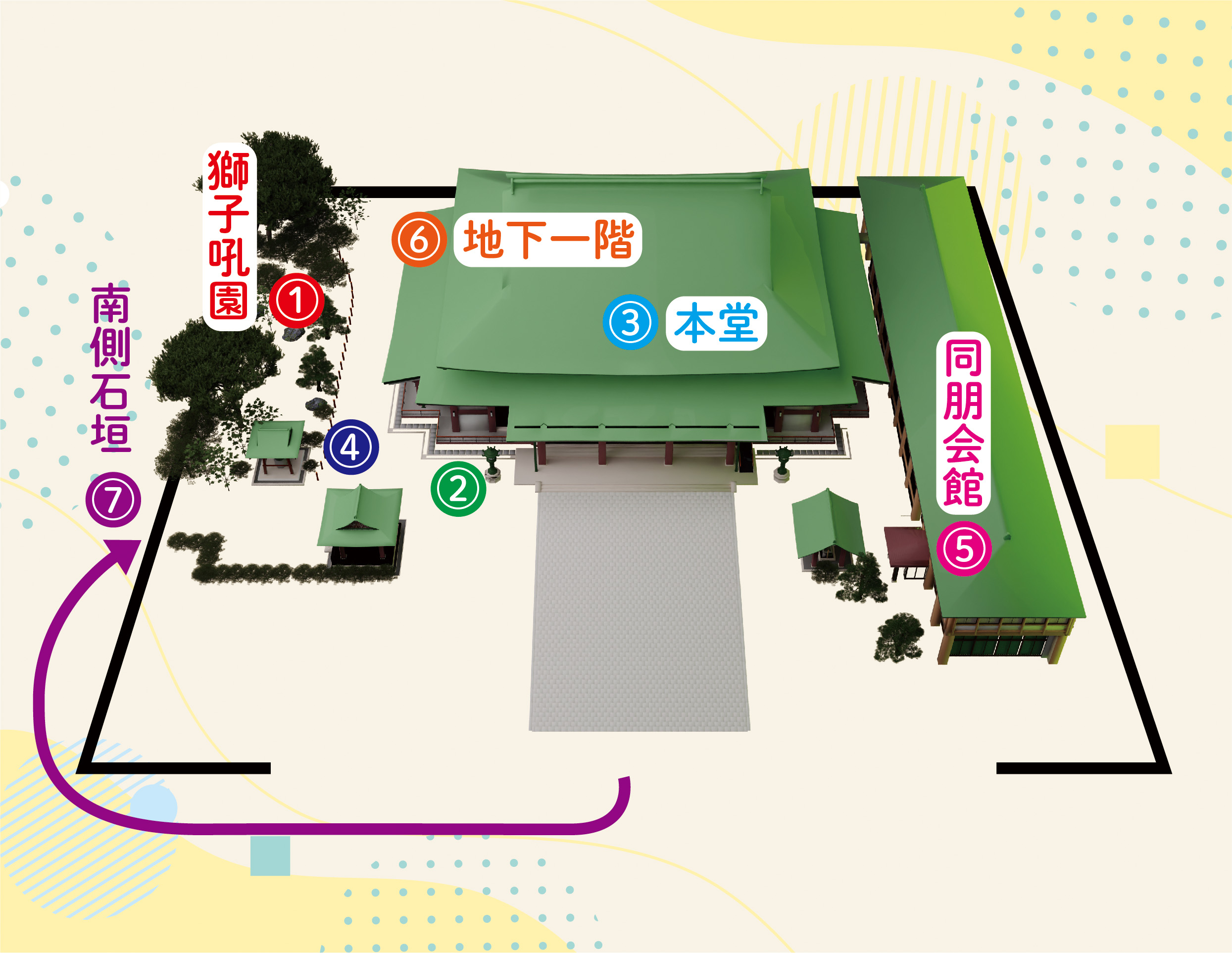

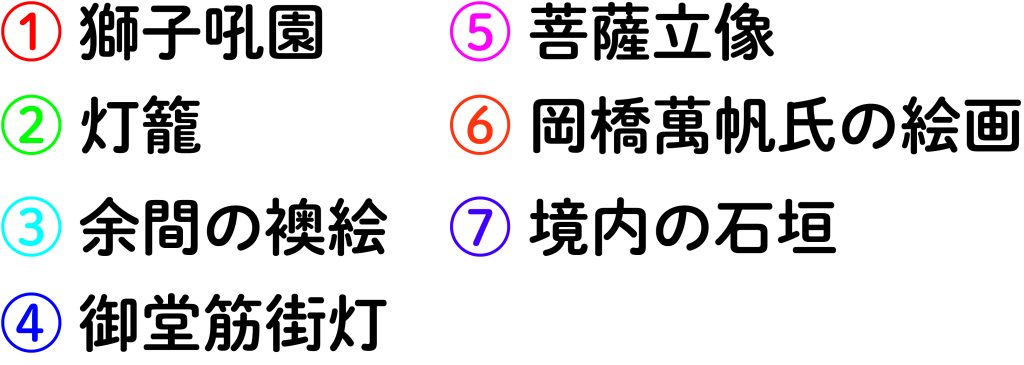

難波別院7つの見どころ!

難波別院の境内にある7つの見どころを紹介します!

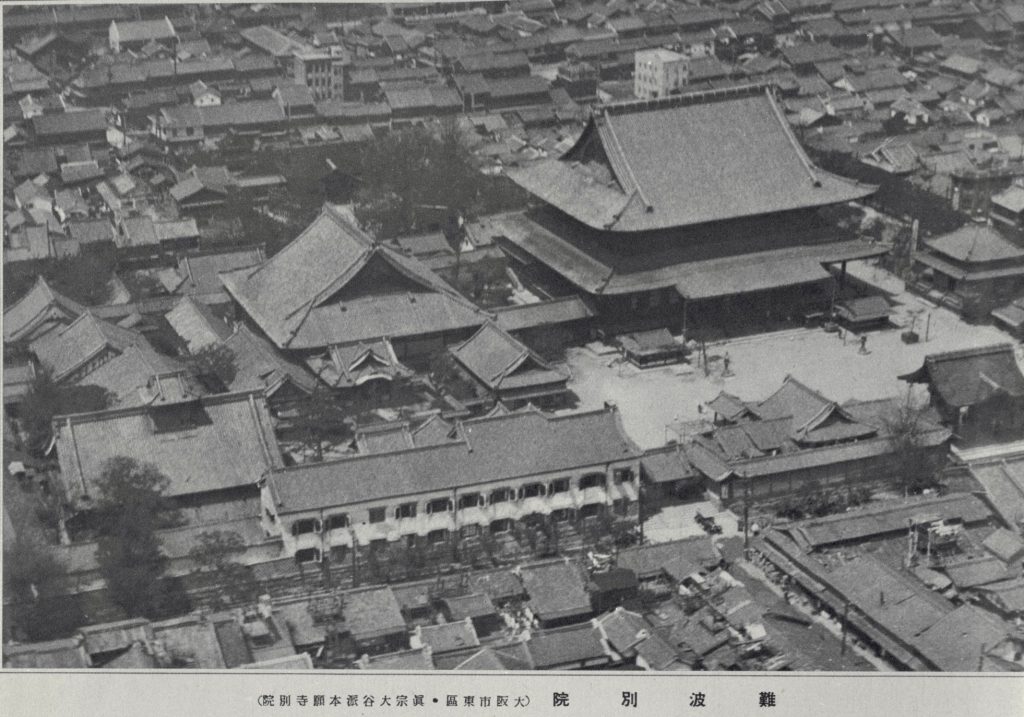

○難波別院の沿革

難波別院(通称:南御堂)は、真宗本廟(京都・東本願寺)を本山とする浄土真宗の寺院です。

浄土真宗は、鎌倉時代に信れ案承認を宗祖として開かれ、室町時代に中興の祖・本願寺第8代蓮如上人によって、全国各地に広まりました。蓮如上人が上町台地に建てた坊舎(僧侶の宿泊所)は、後に大坂本願寺となり、広大な寺内町を構えます。戦国時代には織田信長と11年にわたって抗戦し、結果この石山合戦の後、本願寺は鷺森、貝塚、天満を経て、京都堀川に寺基を移します(現:西本願寺の地)。また、移転後の跡地は、豊臣秀吉の天下統一の拠点として大坂城が建てられました。

時は流れ、本願寺第12代教如上人は、継承による混乱により、隠居の身でありながら、大坂城近くの渡辺の地に「大谷本願寺」を建立します。これが難波別院の前身です。のちに、教如上人は、徳川家康から京都烏丸に寺基を与えられ、東本願寺を創建することとなります。

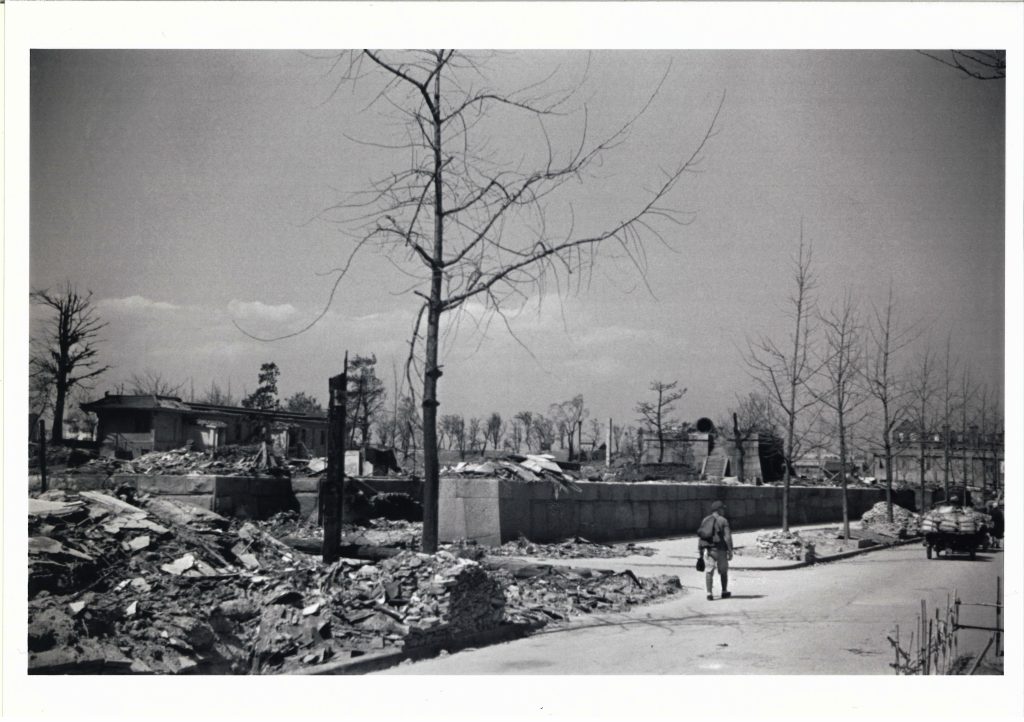

昭和20年には、戦火により堂宇が焼失しましたが昭和36年に再建。難波別院は大阪における真宗教化伝道の中心的役割を担い、文化発展にも貢献してまいりました。現在は仏教へのご縁づくりとして、ホテル一体型山門とともに、仏教入門講座の開催を積極的に進めるなど「開かれた寺院」を目指して歩みを進めております。

1.獅子吼園(ししくえん)

○「獅子が吼えているような石」

難波別院境内の本堂南側には「獅子吼園(ししくえん)」と呼ばれる庭があります。

この「獅子吼園」という名前は、庭園内にある獅子が吼(ほ)えているような見た目の石が由来とされています。この「獅子吼」というのは、仏が力強く説法する様子を表す言葉です。

獅子吼園は、大谷本願寺銘の梵鐘や、芭蕉句碑など、見どころがたくさんある庭園です。

○大谷本願寺銘の梵鐘

難波別院の獅子吼園には、「大谷本願寺」と刻まれた古い梵鐘が残っています。

難波別院の創建は、なんと約400年前までさかのぼります。1595(文禄4)年に本願寺第12代の教如上人が大坂(おおざか)渡辺の地に「大谷本願寺」を建立したことが始まりです。後に、豊臣秀吉による大坂の町制改革・整備が行われ、1598(慶長3)年に大谷本願寺は現在の難波別院の土地へと移転し、難波御堂(難波別院)となります。梵鐘には「大谷本願寺」の文字があることから、およそ400年前に造られた鐘となります。

○芭蕉句碑

「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」の句を詠んだ俳人・松尾芭蕉の句碑が、獅子吼園の一角に建てられています。

芭蕉は、門弟の対立を仲裁するため大阪を訪れ、1694(元禄7)年に南御堂前の花屋仁左衛門宅の奥座敷で51歳の生涯を閉じたとされています。この句碑は1843(天保14)年の芭蕉翁百五十回忌を記念して、当時の俳人たちにより境内に建立されました。

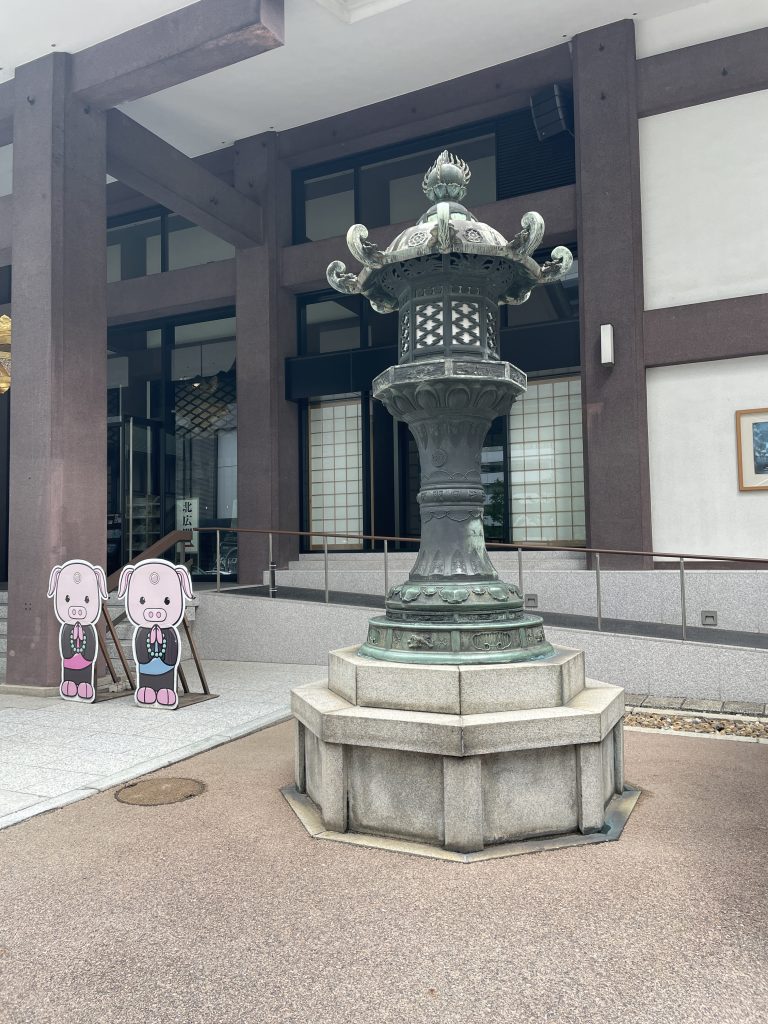

2.灯籠

○「400年の歴史を刻む」

本堂正面には2つの灯籠があり、近づいてよく見ると精巧な彫り物が施されています。この灯籠をよく観察すると、下図のようなしるしが刻まれているのが分かります。

この灯籠は、1693(元禄6)年に小池宗斎という方から寄進されたものであり、しるしは「小池氏」と読み解くことができます。この小池さんという人物がどのような方であったのかは、いまだ分かっていません。

字体は、中国の周・秦時代から使われていた書体「篆書(てんしょ)」です。江戸時代初期から中期に使われた篆書の文字を収めた字引「聯珠篆文(れんじゅてんもん)」にも、類字が記載されています。

また他にも、灯籠の節と呼ばれる箇所には十二支が刻まれています。これは、「子」を北とした方角を示し、大阪歴史博物館の学芸員さんによると灯籠に方角が記されているのは珍しいそうです。

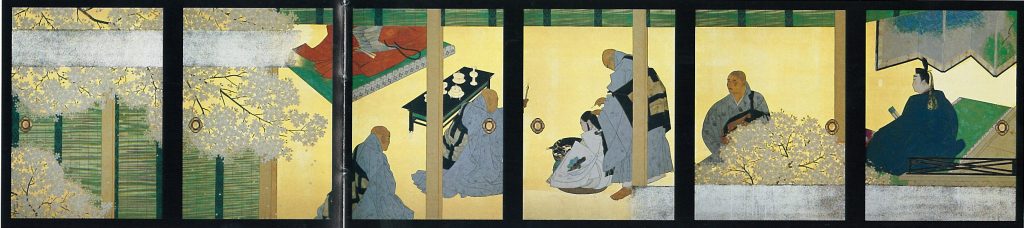

3.中村貞以の襖絵

○「美人画の巨匠が描く」

本堂内陣の両側をご覧ください ※畳には上がらないでください

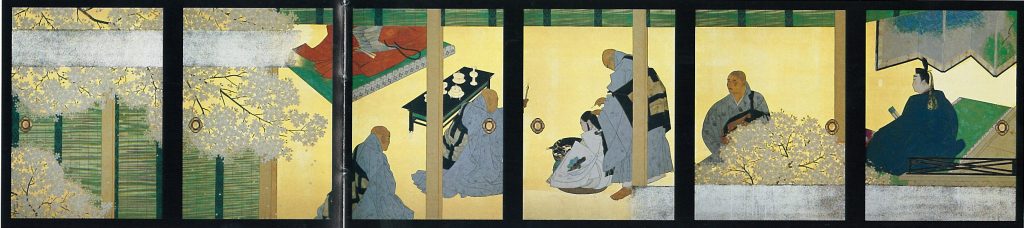

本堂内正面向かって両側の余間には、難波別院があるこの地域「船場」出身の日本画家・中村貞以(なかむらていい)が描いた襖絵が飾られています。

この襖絵は「親鸞聖人御得度の図」、「親鸞聖人御往生の図」というタイトルで、宗祖親鸞聖人700回御遠忌法要を記念して約6年かけて描かれたものです。

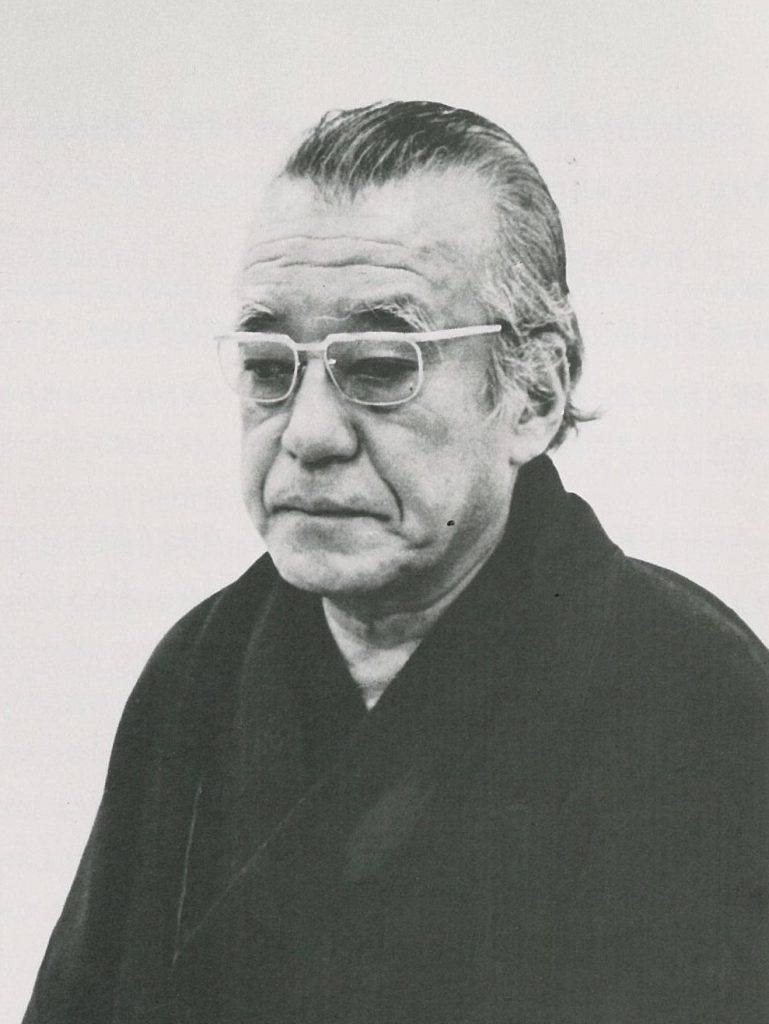

中村貞以は2歳の時に手にやけどを負ったことから、絵筆を両手で挟んで描く独特な手法(合掌書き)を用い、美人画の巨匠として名をはせました。

ちなみに、中村貞以の絵はテレビ番組「なんでも鑑定団」に出品されたことがあり、その際は400万円と鑑定されたそうです。

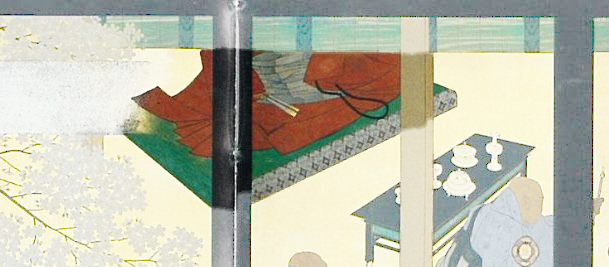

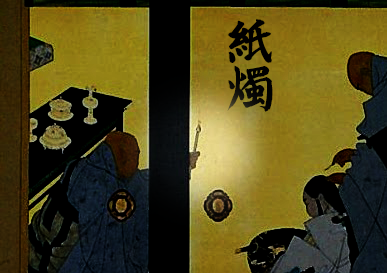

○「親鸞聖人御得度の図」

※紙燭とは、紙や布を細くひねって油を染み込ませた照明具のことです。

親鸞聖人は、夜も遅いため得度の日を改めるよう慈円に勧められた際、「あすありと 思ふこころのあだ桜 夜はあらしの ふかぬものかは(世の無常を思い、満開の桜花も今宵 嵐が吹いて散ってしまうかもしれない)」という和歌を詠い、その日のうちに得度の儀式を行ったと伝えられています。

この紙燭 は夜中に得度の儀式を行ったことを表しています。

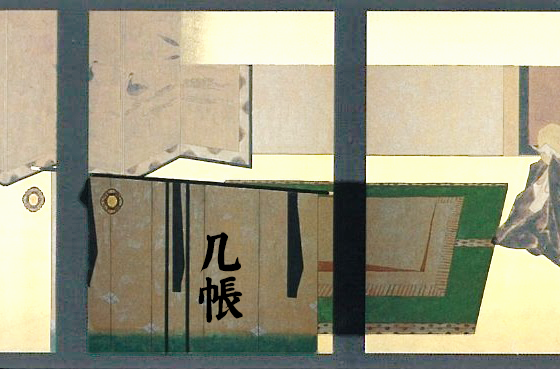

○「親鸞聖人御往生の図」

親鸞聖人の姿は描かれておらず、几帳の裏にそのお姿が暗示されています。

※几帳とは、部屋の間仕切りや目隠しに利用する仕切りのことです。 台の上に二本の柱を立て、柱の上に長い横木を渡し、そこに布をかけたものをいいます。

4.御堂筋旧街灯

○御堂筋を照らした灯

難波別院境内は、御堂筋歩道の旧街灯が設置されています。

御堂筋の街灯は、1937(昭和12)年に大阪市により建てられましたが、戦災で一度焼失してしまいます。その後、1950(昭和25)年から1951(昭和26)年にかけて、難波・淀屋橋間に220基の街灯が復旧されました。

難波別院に保存されているこの街灯は、難波・淀屋橋間に復旧された街灯であり、大阪市が保管していたものを譲り受けたそうです。長い間「御堂筋」の夜を照らし、市民に親しまれてきた街灯です。

難波別院境内に2基設置されています。ぜひ探してみてください!

5.菩薩立像

○遠い地ガンダーラで出土

同朋会館に入ると、正面にガンダーラ美術の特徴を備えた菩薩立像の姿が目に入ります。

ガンダーラ美術とは、インドの西北に1世紀から3世紀にかけて花開いた仏教美術です。ギリシャやイラン、ローマの文化に影響を受け、仏像が盛んに作られるようになったと言われています。

この菩薩像は、ガンダーラ仏教遺跡から出土した片岩彫刻1メートル13センチの立像で、紀元2~3世紀に造られたとされています。

ガンダーラの菩薩立像は、同時期に造られたブッダの像(下写真)に比べて多くの装飾品を身に着けており、首飾りや胸飾のほか、頭部には王冠をつけ、腰布をはき、肩掛を左肩から垂らしています。

6.岡橋萬帆の絵

○故郷の風景をテーマに

本堂地下一階のエレベーター前通路には、岡橋萬帆(おかはし ばんぽ)の絵画、「古都飛翔」「巨岩群立」「群山群舟」「桂林奇勝」「奇岩渡舟」が展示されています。

岡橋萬帆は、奈良県出身の日本画家です。水墨画を中心に創作活動を行い、大和万葉をテーマに故郷の風景など豊かな自然を表現してきました。晩年は色と墨の融合を模索しながら独自の墨の世界を作りあげています。

京都・東本願寺のしんらん交流館一階の廊下にも「黄山湧雲」「山雲」「奇峰湧雲」「甘樫の岡」「かぎろいの丘」といった同氏の絵画が飾られています。

7.境内石垣の地蔵?

○地蔵?それともサル?

境内外の南側の石垣には不思議な石があり、地蔵に見えるという人もいれば、庚申さんという猿に見えるという人もいます。実際、この石の由来は不明です。

難波別院を囲む石垣は、1619(元和5)年に、徳川幕府より寄進された大坂城の石材を用いて建設されたと伝わっています。

また一説には、1700(元禄・宝永)年頃に本堂を建て直し、境内地を整備した際に構築されたとも言われています。