“人間解放”への道―『親鸞思想と解放運動』改訂記念鼎談(前編)

2024年3月、難波別院では、初版(1987・昭和62年)以来長らく絶版となっていた『親鸞思想と解放運動』を改訂再版しました。2025年7月には改訂第二版を出版。親鸞聖人の教えをきく私たちが、「是旃陀羅」問題への指摘(※1)から問われるいま、見過ごしてきた大切な課題とは──。

(この記事は『南御堂新聞』2025年3月号・4月号掲載の特集企画をweb用に再編集したものです)

〈目次〉

はじめに

出演者プロフィール

本文

『親鸞思想と解放運動』

注釈

後編

はじめに

『親鸞思想と解放運動』は、大阪教区教化委員会(当時、同和研修小委員会)の取り組みに端を発する廣瀬杲氏の講義録です。

同委員会の幹事を務めた故・織田昭爾氏(同教区第4組願正寺)が中心となって、大谷大学の学長であり、部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会の会長を務めていた廣瀬氏を招いて「親鸞思想と解放運動」と題して講義を開催しました。当時、講義からわずか4カ月で本書の出版に至っています。

その後絶版となっていた本書を、真宗本廟(東本願寺)での宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要を機に改訂し再版。

これは、宗門が大法要を迎えるにあたり、あらためて親鸞聖人の教えに真向かう季(とき)を得たこと、そして部落解放同盟広島県連合会から、「是旃陀羅」問題への指摘(※1)を受けたことが機縁となりました。

この記事では前・後編の2回にわたり鼎談をお届けします。本書改訂にあたり校閲指導を務めた藤井慈等氏、学生時代に廣瀬氏に学んだ藤場芳子氏、そして出版当時の宗門や大阪教区に詳しい戸次公正氏の三者を招いて、本書から願われていることを語っていただきました。

鼎談のコーディネーターは、同教区教化委員会・総合調整局長の髙島大史氏が務め、2025年4月に厳修した大阪教区・難波別院の慶讃法要への、学びの視座を確かめました。

出演者プロフィール

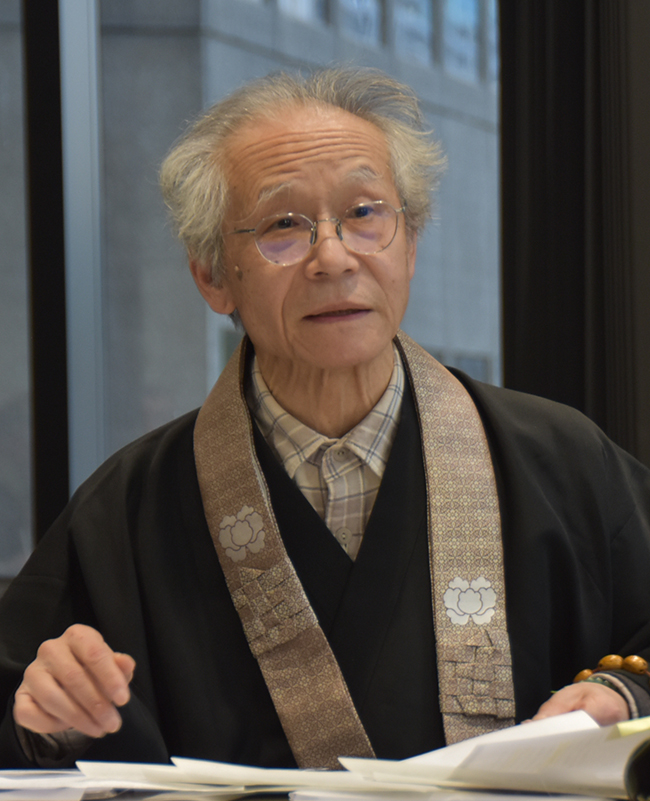

藤井 慈等 氏(ふじい・じとう)

〈三重県 慶法寺前住職〉

1943(昭和18)年三重県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。研修部長を歴任。本書再版にあたり校閲指導をいただいた。

藤場 芳子 氏(ふじば・よしこ)

〈石川県 常讃寺副住職〉

1954(昭和29)年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。育児をしながら大谷大学大学院修士課程で廣瀬氏に学んだ。

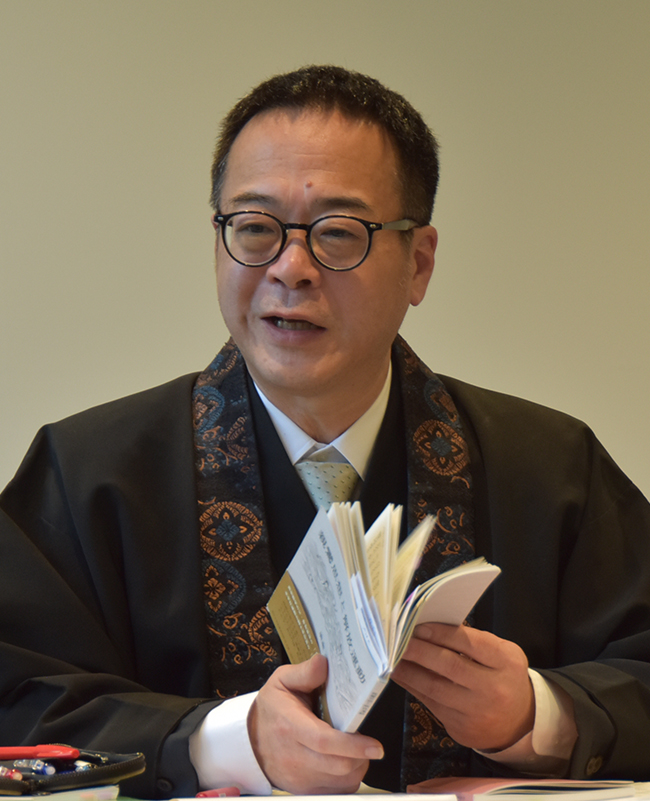

戸次 公正 氏(べっき・こうしょう)

〈大阪府 南溟寺住職〉

1948(昭和23)年大阪府生まれ。大谷大学大学院修士課程修了。宗議会議員を歴任し、出版当時の宗門・教区事情に詳しい。

コーディネーター

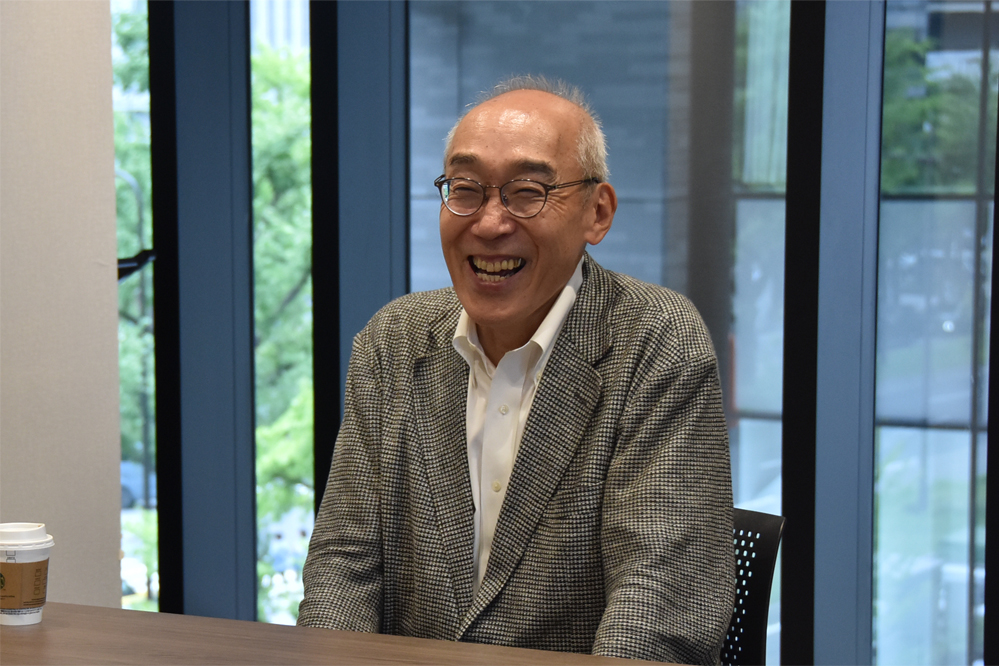

髙島 大史 氏(たかしま・だいし)

大阪市・專光寺住職。大阪教区教化委員会・総合調整局長を務める。

真宗の学びの中で見落としてきた決定的な課題

髙島 再版を機に、これまでこの本を読んだことのない方とも課題を共有し、学んでいきたいと考えています。そのための道しるべとなることを願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、本書の中で廣瀬氏は、部落解放(※2)の課題は“浄土真宗の教えに触れたものの決定的な課題である”という意味で、差別が単に社会的な問題としてだけでなく、私たちの生き方に関わる問題であると教えてくださいました。そして「聖人の教えを学ぶことは、部落解放という問題と向き合うことと一体である。そのことが徹底して明らかになっていくような質を持ったとき、同朋会運動(※3)が本当に同朋会運動になっていく」という旨を語っておられます。本書の所感などについてまずは藤井さんから話を伺います。

藤井 宗門では近年、聖人の御遠忌法要や慶讃法要を勤めてきましたが、その中で聖人がどのような課題を抱えて生きてこられたのか、あまり取り上げられてこなかったように思います。

特に、自らが法然上人の門徒の一人として流罪になる、つまり法難を通して「愚禿」と名告った親鸞聖人の姿が、宗門の現場から消え去っているように感じました。それが私の中で、この本を改めて読み直す契機となりました。

私はご本山(東本願寺)へ1968(昭和43)年に奉職しますが、その前年に、いわゆる「難波別院輪番差別事件」(※4)が起こっています。その後、糾弾(真宗大谷派への厳しい批判)の場が幾度と持たれることになりますが、在職中は部落差別問題の担当として糾弾会にも出席するなどしておりましたが、いまだ課題が見えていませんでした。

そこから曽我量深氏の「『中道』誌差別事件」(※5)をはじめ、さまざまなことがきっかけとなり宗門の差別体質が問われ、私たち一人ひとりに内在する“差別するものの課題”として受け止めていくことが問われてまいります。

思えばこの課題の原点は、103年前の水平社宣言(※6)です。水平社宣言は、今日の部落解放運動においても重要な指針であると教えられてきました。

ご存知のように、部落差別問題は現在、”部落差別の解消の推進に関する法律”が制定され、解放からさらに現実主義的な「解消」へと運動が進んでいます。しかし、水平社は「絶対解放」を掲げ、宣言の中で「吾々によつて、又他の人々によつて毎に人間を冒涜されてゐた罰であつたのだ」と表明しました。人間をいたわる運動ではなく、尊敬する運動から始まったのです。

10年ほど前に「あなた方はいつまで部落問題、部落問題と言って、そんな問題は終わっているのだ」と言われたことがあります。寝た子を起こすようなことはしないでくれということですね。しかし、部落問題が差別を受けた方々の切実な問題であることはもちろんですが、差別するものの解放をも、課題としていく歩みができるのかということを考えさせられています。

髙島 今に至っても、そのことがなかなか明確にならず、現在に至るまで課題として残されているという問題意識から、この本の再版を望む声が寄せられたのですね。

藤場さんは大学でのご縁を通じて廣瀬先生と親しくされていたとのことですので、そのあたりのこともお聞かせください。

藤場 この本を読んで、先生の口調がよみがえってきました。「正直に申しあげますと」とか「結論から申しあげます」と、いつもこうだったなぁ…と。まるでいま私に語りかけられているようで、感動しながら読みました。学生時代はそんなに真面目な生徒ではありませんでしたので、「お前は何も聞いていなかったじゃないか」と先生に叱られているような気がしています。

先生が当時の真宗教学に対して、結構批判的だったことに気づかされました。先生はご自分で大谷大学のことを「象牙の塔」とおっしゃっているし、「部落解放という問題は、決定的な見落としであった」ともおっしゃっています。

しかもそれは、「あなたたちが見落としています」と責めるのではなく、ご自分が見落としていたのだ、と。真宗学徒としての学びを問い直し、根底から覆すような、そんな先生の強い思いを感じました。

先生の講義のノートを見返しておりましたら、例えば、「人間の解放(解脱)」と書いてあって、その下に「究極的に理論構築した途端に人間の痛みが見えなくなってきてしまった」とメモをしていました。美しく整えれば整えるほど、人間の感情的なこと、傷や悲しみ、そういうことを見過ごしてきた、と先生はおっしゃりたかったのでしょうか。

現代を生きる私たちにとって、部落差別の問題は見過ごしやすい課題なのでしょう。それが問題とならなくても教えを学ぶことはできるというか…。そこには先生自身の痛烈な慚愧と、教団に対する思いがあったのだと思います。

おそらく真宗学と解放運動が別々に語られてきたことに、心を痛めていらっしゃった。そして、それは残念ながら、今でも続いているように思います。例えば、解放運動や社会問題に取り組んでいると、「あなたの信心はいかがなんですか?」と、まるで信仰と社会運動の「どちらかを選べ」と言われているような視線を感じることは今でもあります。

髙島 当時の宗門や大阪教区の状況をよく知る戸次さんにも話を伺いたいと思います。

戸次 私自身は、早くに父を無くし、1970(昭和45)年、22歳で住職になりました。その前年に先程の難波別院輪番差別事件の第一回糾弾会が行われますが、宗門においては同年、開申事件(※7)も起こるのです。こうした宗門の混乱期の真っ只中で20代を過ごしました。僧侶育成の場でも部落問題の学習時間が設けられていましたが、当時は「なぜ真宗で差別問題なのか」という意識が皆にありました。まだまだこの課題が浸透していなかったのです。

本山では、1987(昭和62)年に第一回目の「全戦没者追弔法要」が勤まりますが、そこで初めて「宗門の戦争協力」という歴史的事実を”戦争責任”として表明します。これは当時、かなり大きな話題でありまして、新聞各紙にも掲載されました。

大谷派教団が戦争協力の過ちを告白し「非戦」を誓う。社会的意義として、大きなものがあるというふうに感じていました。その時代背景を思いつつ本書を読み直すと、「同和」という言葉についての捉え方や、曽我量深氏の差別発言についての受け止めの不十分さがあったのだなと感じました。

曽我氏は差別発言の指摘を受けて、「異るを歎く」という陳述をもって応答しますが、これは差別発言の単なる反省ではなく、深い教学的な奥行きを踏まえた自己批判であります。晩年の曽我氏の、私たちに対する最後のメッセージなのです。私たちが今なお読み込めていない部分であり、その意味で本書の廣瀬氏の視点には学ぶべき大切なことがあります。

◆お念仏と差別の問題がどうつながるのか◆曽我量深氏「異るを歎く」の受けとめ◆「米田富の怒り」について◆「門徒」とはなにか◆これからの課題

『親鸞思想と解放運動』

著者:廣瀬 杲 氏(ひろせ・たかし)

1924(大正13)年京都市生まれ、大谷大学文学部卒。同学学長を歴任し、部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会長を務めるなど解放運動に尽力した。2011(平成23)年12月30日逝去。

注釈

※1 「是旃陀羅」問題への指摘

『仏説観無量寿経』の「是旃陀羅」という言葉は、父母を殺そうとした阿闍世王をいさめるため、大臣の月光が投げかけた言葉です。旃陀羅はインドの階級社会の外に排除された人びとを指す語であり、真宗大谷派では、日本の被差別部落の人々に置き換えて解釈してきた歴史があります。全国水平社創立以来、その差別性が指摘され続けてきました。

2013(平成25)年に部落解放同盟広島県連合会から改めて指摘があり、この言葉は心が痛むとの指弾がありました。

現在、宗派から是旃陀羅問題の学習テキスト『御同朋を生きる』が刊行され、各教区や組をはじめ、一人ひとりの学習を進めています。

※2 部落解放(運動)

部落差別による人権侵害に対して抵抗し、基本的人権の回復・確立を求める運動。差別等の社会問題の解決を求めること。

※3 同朋会運動

1962(昭和37)年に始まった信仰に基づく宗門改革の運動。単なる組織改革ではなく、一人ひとりの信仰を問い直す運動として展開されました。

※4 難波別院輪番差別事件

1967(昭和42)年、難波別院輪番による被差別部落出身職員への差別が発覚。後の糾弾会では輪番個人ではなく教団全体の差別体質が問われました。

※5 『中道』誌差別事件

曽我量深氏が「宿縁と宿善」という講義の中で差別言辞を用い、その講義の内容がそのまま『中道』誌に掲載されました。

※6 水平社宣言

1922(大正11)年3月3日、京都での全国水平社創立大会で読まれた「人の世に熱あれ、人間に光あれ」に結ばれる宣言です。日本初の人権宣言といわれます。

※7 開申事件

1969(昭和44)年大谷光暢法主(門首)が管長職を長男に譲ると表明し、教団内に様々な問題が生じました。以後、「教団問題」といわれています。