人間を尊敬する精神忘れて生きる私たち―『親鸞思想と解放運動』改訂記念鼎談(後編)

廣瀬杲氏の講義録である本書は、1987(昭和62)年の初版以来長らく絶版となっていましたが、真宗本廟(東本願寺)での宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要を機に、2024年3月に改訂再版しました。さらに、2025年7月には改訂第二版を出版。

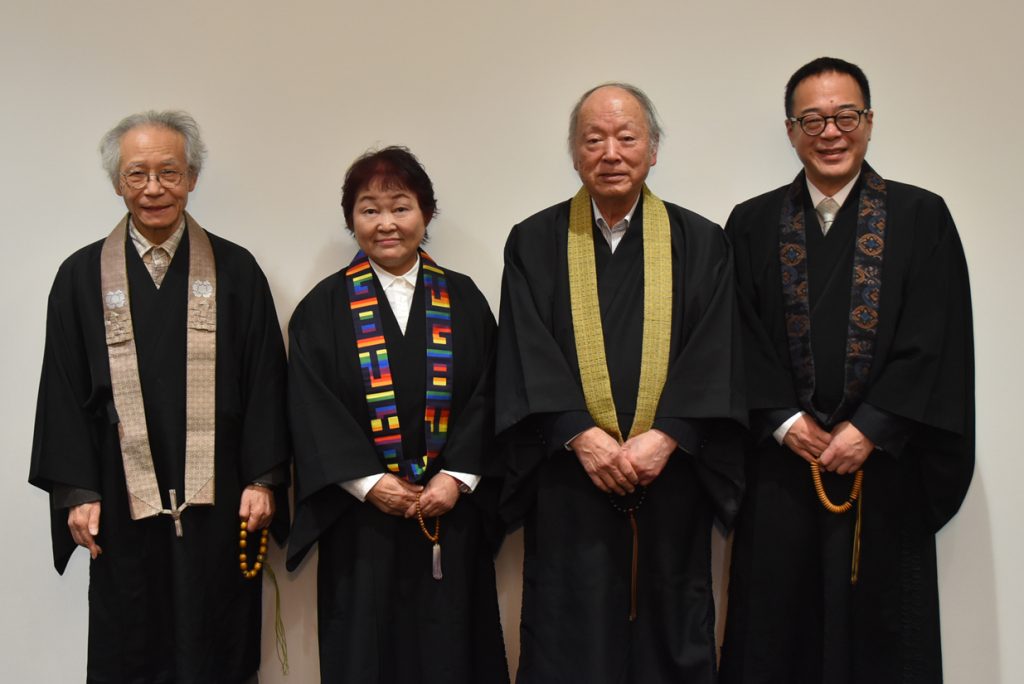

親鸞聖人の教えをきく私たちが、「是旃陀羅」問題への指摘から問われる今、見過ごしてきた大切な課題を確かめるため、藤井慈等氏、藤場芳子氏、戸次公正氏の三者にその願いを尋ねます。

(この記事は『南御堂新聞』2025年3月号・4月号掲載の特集企画をweb用に再編集したものです)

〈前編はコチラ〉

〈目次〉

出演者プロフィール

本文

信心の課題として

“門徒”とはなにか

対策に終わらずに

『親鸞思想と解放運動』

注釈

前編

出演者プロフィール

藤井 慈等 氏(ふじい・じとう)

〈三重県 慶法寺前住職〉

1943(昭和18)年三重県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。研修部長を歴任。本書再版にあたり校閲指導をいただいた。

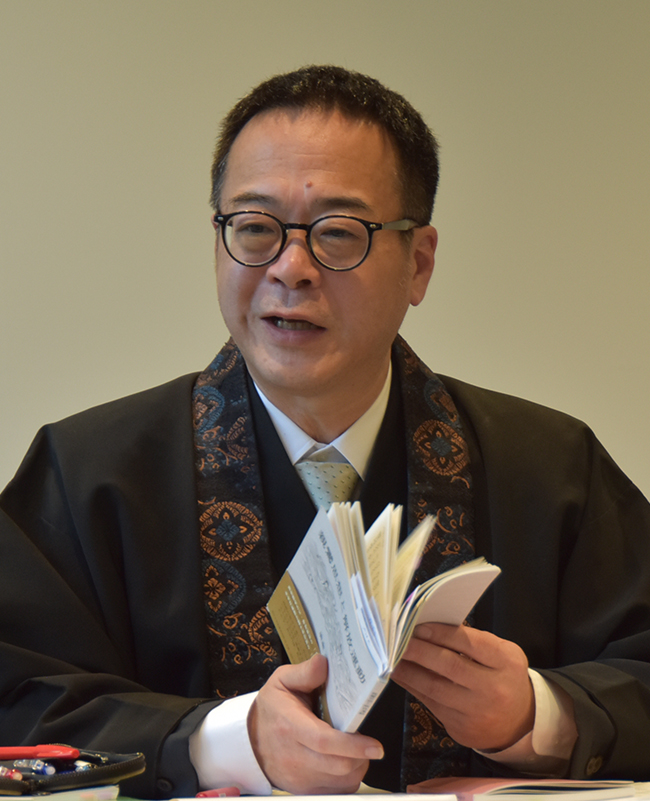

藤場 芳子 氏(ふじば・よしこ)

〈石川県 常讃寺副住職〉

1954(昭和29)年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。育児をしながら大谷大学大学院修士課程で廣瀬氏に学んだ。

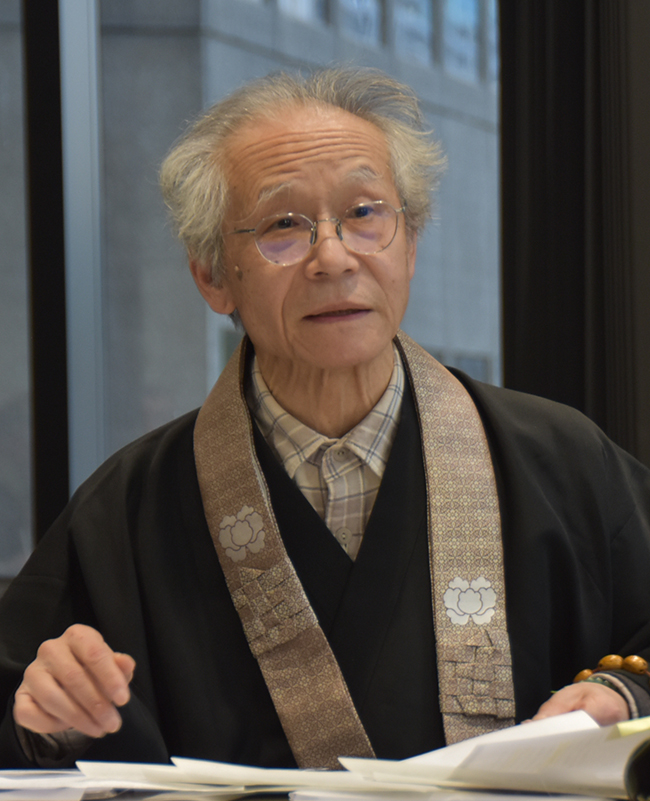

戸次 公正 氏(べっき・こうしょう)

〈大阪府 南溟寺住職〉

1948(昭和23)年大阪府生まれ。大谷大学大学院修士課程修了。宗議会議員を歴任し、出版当時の宗門・教区事情に詳しい。

コーディネーター

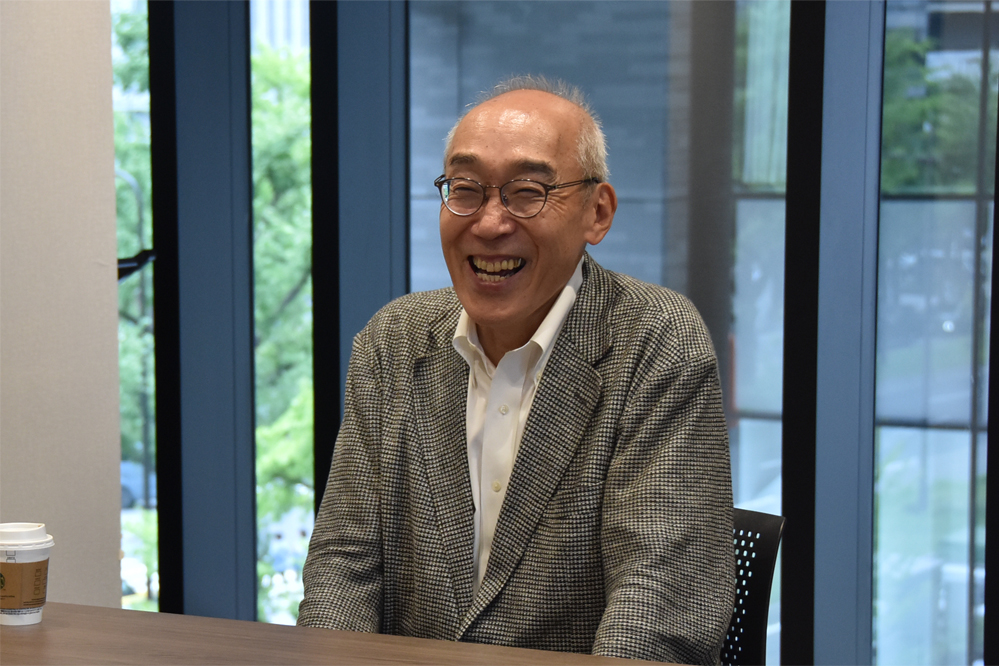

髙島 大史 氏(たかしま・だいし)

大阪市・專光寺住職。大阪教区教化委員会・総合調整局長を務める。

信心の課題として

髙島 本書の中で廣瀬氏は曽我量深氏のことを“真宗教学の父”といわれ、近代の真宗学を明らかにしてくださった方だと敬っておられます。そのうえで、曽我氏の『中道』誌差別事件の受けとめを語っています。

この差別事件は、曽我氏が講演の中で真宗大谷派教団の閉鎖性を指摘するのに「(教団というものは)特殊部落みたいなもの」という発言をしたことがきっかけとなったものです。その後、曽我氏は差別発言の指摘を受けて、『異るを歎く』という自己批判の談話をまとめられました(全文はこちら)。

戸次さんは前号で、曽我氏の自己批判に対して、自身の受け止めの不十分さについて触れておられました。

戸次 もちろん「特殊部落」という差別言辞を使ってしまったことは問題であり、向き合わなければなりません。

しかしそれ以前に、大谷派の教団を「閉鎖社会」という形で伝えようとしたこと、これにはとても重要な意味があるのではないでしょうか。そのことについて、私たちは思考していく必要があるのです。

差別事件の背景にはさまざまな課題がありますが、寺格(※1)をはじめとする当時の格差、排他的な体質を抱える教団への批判があったのだと思います。親鸞聖人の教えにまっとうに生きようとしている教団なのか―という問いかけです。

曽我氏の「異るを歎く」は、差別発言の単なる反省ではなく、深い教学的な奥行きを踏まえた自己批判であり、教団に対しても、批判しなければならない部分があったのだと考えます。

藤井 当時、在野の真宗同和問題研究会の朝野温知氏たちが中心となって、曽我氏に真宗教学の方向性を問う動きがありました。そうした声を受け、氏は自己批判を表明されました。しかし、今となってはその表明が単に「資料」として留まってしまっているような気がしてなりません。学習資料集に載っている一つの歴史資料に過ぎないと。

この表明は、差別問題への向き合い方を、今現に私たちに問いかけているのではないでしょうか。一人ひとりが糾弾に応答し、真宗者としての姿勢を確立する必要があるのです。廣瀬氏が残した指針を学び、差別と向き合うことが、現代に生きる私たちの課題です。

藤場 何か曽我氏が、「異るを歎く」を表明したことによって、あたかも自分がその課題に応えているような錯覚になってしまっているというか。本当は一人ひとりが自身の現場で、それぞれの課題で表現していかなければならない問題なんですよね。

髙島 本書の中でも、廣瀬氏は、「部落解放の問題を、真宗教学の基点で押さえることができなかった大きな過ちがあった」と指摘されています。これはまさに、曽我氏の「異るを歎く」を、信心や教学の問題として真摯に捉えることができていなかったのではないか、という問題提起につながるのではないでしょうか。

同朋会運動の中で「真宗門徒一人もなし」ということから出発し、「家の宗教から個の自覚の宗教へ」というテーマが掲げられました。

そもそも「個の自覚」とは何なのでしょうか。私たちはある意味でそれを“機の深信(※2)”として押さえてきた歴史があると思います。その中で宗教の課題が社会と切り離された個人の問題に集約されていったことがしばしば指摘されています。

曽我氏はそこを「異るを歎く」という歎異の精神で受けとめ、“全責任が自己一人にあるんだ”ということをもって、あらためて信心の問題として受け止め直されたのではないでしょうか。

藤井 教学研究所におられた藤元正樹氏は「曽我先生が初めて、大谷派に対する糾弾を受けとめた方である」と言われました。曽我氏は自己批判の表明において、誠にお恥ずかしいという“機の深信”を欠いていたことを告白していきますが、これは親鸞聖人が『愚禿鈔』に記された「深信自身」という言葉の受けとめを、「我が身を深く信じる信心である」と表現し、信心の課題として、生涯をかけて担われたからでありましょう。

水平社創立の中心人物である西光万吉氏が、水平社の運動は「オノレ(己)に惚れよというがごとき運動」であると言い、それを知らずに部落解放の問題を語る資格がない、と戒めました。“人間が人間を尊敬し得る権利の主張と、それをなすべき義務”があるのだと。それほど「人間を尊敬すること」に大きくこだわった解放運動だったのですね。

曽我氏は、わが身を深く信知する信心ということをもって、水平社宣言以来問われてきた「人間を尊敬する」というテーマに応えられたといえるのではないでしょうか。

考えてみれば戦後の解放運動は、行政闘争や特別措置法、地域改善対策など、さまざまな形で発展してきました。しかし、

その根底となる「人間を尊敬する」という精神が忘れられつつあると感じるのです。差別する側が「人間を尊敬する」という方向性で課題を主体化しなければ、真の解放は実現しない。曽我氏の「機の深信を欠いておることを暴露した」という言葉は、私たちにこの重要な事実を問いかけています。

真宗門徒にとって、部落差別がなぜ問題なのか。それは、一人ひとりが日常生活の中で人間を尊び得る信心を回復し、差別を克服していく歩みが求められているからです。同朋会運動は、まさにその願いに立つための運動なのだと思います。

髙島 廣瀬氏は本書の中でさらに、私たちの信心ということについても「信心そのものの保身性」ということを語っています。信心のうえにも、まだ私たちの保身というものが現れるのだと。

藤井 保身とは「身を保つ」ですから、信心に座り込んでしまうということでしょう。わが身良ければ全て良しという世界ですよ。

本書の「非人間化との戦い」という章で廣瀬氏は、釈尊の遺教は、「仏に帰依するならば、その余の諸天神に帰依することのない人間になれ」と教えます。私たちがこの釈尊の呼びかけに応えていくには、差別をはじめとした、人間を非人間化していく全てのものと戦わざるを得ないのだと言われます。

藤場 私たちはいつの間にか「信心」という言葉を、自分勝手に都合よく使っているのではないでしょうか。廣瀬氏は以前、曽我氏に「内観というのは外観がそのまま見えてくることなんだ」と言われたそうです。自分で自分の内面を覗けばそれは観念論で信心を掴んでいることになってしまう。「内観を通して人間を明らかにし、世界を明らかにしていくのが仏教だ」と曽我氏はつねづねおっしゃっていたそうです。

“門徒”とはなにか

髙島 「真宗門徒一人もなし」という厳しい呼びかけから始まった同朋会運動の願いに立ち返るとき、「門徒」とはそもそもどのような存在なのでしょうか。廣瀬氏は本書の中で、親鸞聖人の門徒観を考察し、「法師あっての門徒」であると教えています。今日一般的にいう「檀家」とは違うということでしょう。

藤井 親鸞聖人は、師である法然上人の教えをきく人として「門徒」という言葉を使っています。師があっての門徒なのですね。廣瀬氏が本書で考察している通り、聖人は念仏者の弾圧(承元の法難)の問題を『教行信証』に取り上げて、「法然上人を唯一の師と仰ぐことによって、そこに成り立ったのが門徒の集まりである」といっておられます。

そして弾圧を受けた聖人は、流罪後の生活の中で、いなかの人びととの出会いを語っていかれます。越後・関東での生活の中で人びとと共に生きながら、「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれら」という、「われら」の世界を見い出し、そこで成就していくお念仏の教えを遺されています。

本書では、徳川封建制の歴史の中で、“門徒といえば差別を受ける”という位置づけです。廣瀬氏も「少なくとも被差別民衆の八十五パーセントまでが東西両本願寺のご門徒であります」といわれているように。廣瀬氏は被差別部落の人びとと出会う中で、親鸞聖人の教えを改めて受けとめ直すことになった。だからこそ自身が身を置く大谷大学を「象牙の塔」と表現した。これは自身を含めた教学者が、現実社会とは距離を置いた、研究者たちの世界になっていないかという戒めだったのでしょう。それこそ人生をかけて、糾弾を受け止め直していかれたのだと思います。

藤場 かつて部落解放同盟の米田富氏(※3)が糾弾の中で、弾圧に遭いながらもお念仏の道を閉ざさなかった聖人のご苦労を「首の飛ぶような念仏」と表現しました。

20年ほど前でしょうか、あるところで初めて出会った方に職業を尋ねられて「僧侶です」と答えると、「あぁ、口舌の徒か」と言われたことがありました。この言葉は一般的に「言葉ばかりで実行が伴わない人」ということです。ガーンと頭を殴られたような気がしました。念仏者としての生き方が問われているからです。

「糾弾は徹底的でなければならない」と廣瀬氏はおっしゃいました。単なる優しさや同情ではなく、本当に「響く」ものでなければならない。差別されている人を憐れむ姿勢自体が、自分を安全な立場に置きながら手を差し伸べる行為になってしまうのではないかと思うのです。

対策に終わらずに

髙島 最後にこれからの課題として、「是旃陀羅」問題から問われる今、私たちのどのような学びが大事なのか、考えをおきかせください。

戸次 私は数年前から自坊の寺報でこの問題を取り上げて、門徒さんたちと共有してきました。その中で『仏説観無量寿経』の「是旃陀羅」という文言をどうすべきか、問題提起をしてきました。私個人としては、経典であったとしてもこの文言は削除したほうがよいという思いがあります。しかし完全に削除するというのではなく、この部分には「削除すべき言葉がある」と示したうえで、課題を共有するための注釈をつけるなど、方法を考えています。

藤井 対応としてどうするかということはもちろんありますけれども、あらためて私たちは、聖人が遺しておいでになる法難の記述や和讃の言葉を通して、『仏説観無量寿経』の中で使われている言葉の意義を学び直していかなければならないのではないでしょうか。そのことが抜けると、単なる対策になってしまうという思いがあります。

藤場 「是旃陀羅」のことで、解放同盟の方たちがその言葉を聞いて「心が痛む」といわれたのはよくわかるような気がします。

経典や御聖教には、『仏説大無量寿経』の第35願や、蓮如上人の『御文』など、いわゆる女性差別につながる課題も多く存在しています。結論がどうかというよりも、未だ議論が始まってもいないようにも感じます。本山に結論を委ねてしまっては思考停止になってしまいますので、まず「自分のこと」として考えることが大切だと思います。

『親鸞思想と解放運動』

著者:廣瀬 杲 氏(ひろせ・たかし)

1924(大正13)年京都市生まれ、大谷大学文学部卒。同学学長を歴任し、部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会長を務めるなど解放運動に尽力した。2011(平成23)年12月30日逝去。

注釈

※1 寺格

宗門には、1991(平成3)年に廃止されるまで、およそ室町期以来の長きにわたり、寺院の格式を表す「寺格制度」があった。同制度を基底として、「堂班制度(法要での席順や衣体をきめるもの)」をはじめ、教団の差別体質を証するさまざまな制度が存在した。

※2 「機の深信」について

本書で廣瀬氏は、『歎異抄』の編者自身が、「善導の、『自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、つねにしずみ、つねに流転して、出離の縁あることなき身としれ』」という教えを、“機の深信と少しも違わない”と受けとめた曽我氏のことを語っている。

※3 米田富

よねだ・とみ(1901〜1988)。全国水平社本部執行委員や部落解放同盟中央本部顧問を歴任した。本書の資料編には、難波別院輪番差別事件第六回糾弾会の際に、怒りをもって糾弾した米田氏の発言の全文を収載している。