「大河ドラマで再注目!江戸の食が未来を救う?」この人にきく・車浮代さん①

この人にきく/車浮代さん

浮世絵との出会いをきっかけに、江戸文化に魅了された車浮代さん。就職後は企業のアートディレクターやグラフィックデザイナーを経験しますが、その後のさまざまな出会いの中で、自身の著作が出版へとつながり、夢であった作家の道へと進みました。

インタビューでは、大河ドラマで話題の「蔦重」こと蔦屋重三郎への愛と、江戸の食文化への情熱を語っていただきました。

〈後半はこちら〉

くるま・うきよ/1964年大阪生まれ。大阪芸術大学卒業。江戸文化、特に浮世絵と江戸料理に造詣が深い。著作は30冊に及び、『蔦重の教え』(飛鳥新社/双葉文庫)は累計7万部を超えるロングセラーとなる。

調味料革命が起きた

江戸の食卓

「もし現代に冷蔵庫がなかったら、どうやって食品を保存しますか?」

「実は発酵や天日干し、塩・味噌・醤油・酢漬けなどの優れた保存・調理法が確立したのは江戸時代なんです」

大河ドラマでも注目されている江戸時代ですが、戦乱の世が落ち着き、天下泰平がおとずれたこの時代には、多くの文化が花開きました。

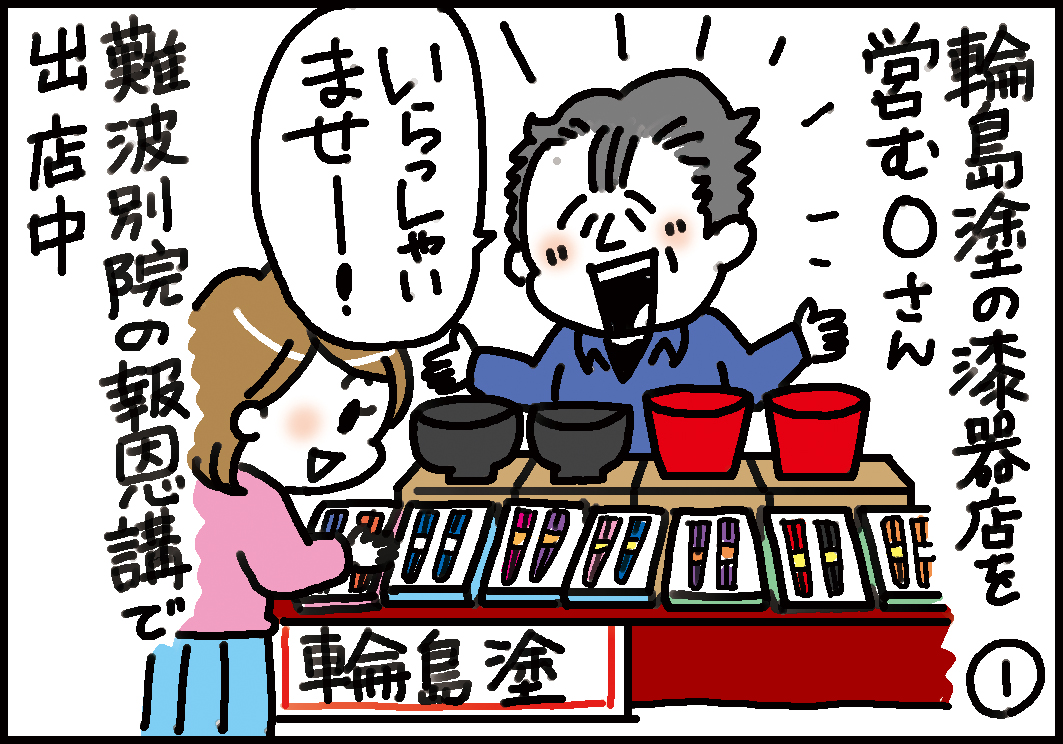

中でも浮代さんが注目したのは、約265年にわたる江戸時代の食文化。「まさに調味料革命です!」と目を輝かせます。江戸中期までの調味料は塩や味噌が中心で、後期になってやっと、それまで高価だった醤油の生産技術が進み、庶民に普及したのだといいます。「そこからいわゆる江戸前の四天王(うなぎ・天ぷら・そば・寿司)が流行って、屋台から広がり、今や日本を代表するメニューとなったんです」と語ります。

「冷蔵庫がない時代、人々は『食材の旬を大切にして、新鮮なうちに食べる』ということが大前提でした。旬の食材は最も味が良く、栄養価も高いのです」と語り、季節の移り変わりを食卓で感じることができるよう、旬の食材を活かした料理が考案されたと言います。「大河ドラマを見るときに、食事にも注目すると面白いですよ。しっかりとした時代考証で演出されています」とのことです。

早朝にとれた魚や野菜をその日に売り切る商人たちは、鮮度を見抜くすばらしい目利きの腕を持っていましたし、料理人たちは、素材の味を引き立てるため「出汁」文化を生み出し、素材の臭みやえぐみを取り除く丁寧な下処理にもこだわっていたとか。

現代は、お店に行けば何でも手に入る時代で、そうした文化や「旬」を楽しむ機会が少なくなっているかもしれません。浮代さんは「江戸の食文化は、現代人が忘れかけている大切なことを思い出させてくれます。自然の恵みへの感謝や、食材を無駄にしない心、そして何より、日々の食卓を囲む喜びがあるのですね」と語ります。

❝味噌汁は医者いらず❞の謎

和食の献立の基本である「一汁三菜」。ご飯・汁物・おかずを組み合わせたこの献立について浮代さんは「江戸時代、実はこの一汁の『汁』は、『味噌汁』限定だったのです。ちまたでは『味噌汁は医者いらず』と言われたほど、江戸っ子の身体づくりには欠かせない完全栄養食でした。味噌には必須アミノ酸という、人間の体内で合成することができない栄養素が全種類含まれています」と教えてくれました。

世界にも誇る「和食のルーツ」である江戸文化の魅力。次号では、浮代さんが愛してやまない「蔦重」の生涯や教えについても、話を伺っていきます。

(2025.5.1 南御堂新聞 第754号掲載)