釈徹宗「私に届いた『歎異抄』」(前編)

ー届く、導く、拡がる(上)ー

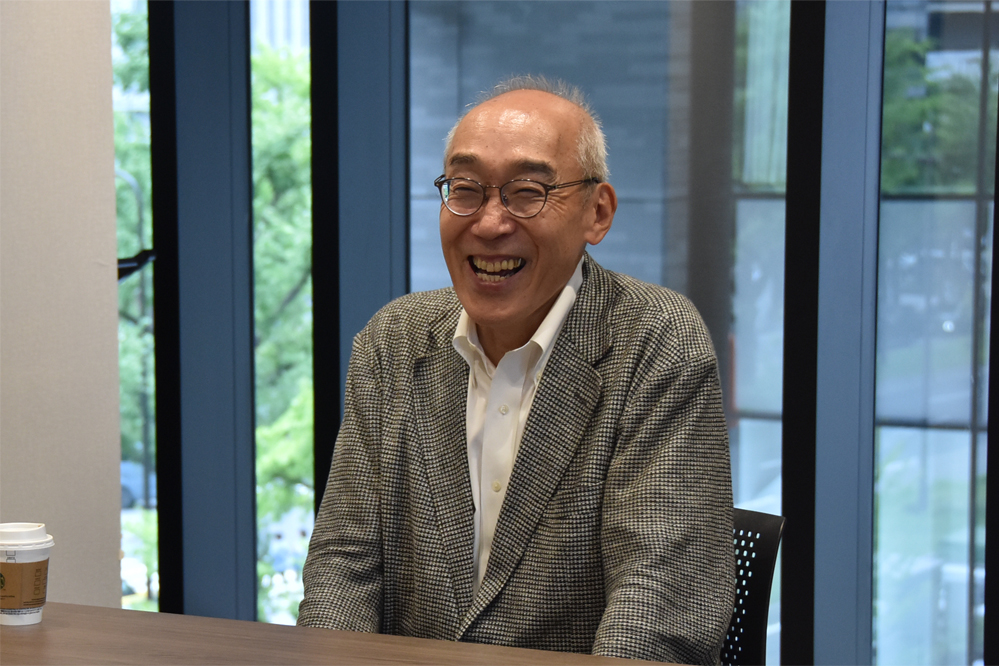

しゃく・てっしゅう

1961年、大阪生まれ。龍谷大学大学院博士課程、大阪府立大学大学院博士課程修了。学術博士。現在、武蔵野大学総長、相愛学園学園長、日本宗教学会常務理事、浄土真宗本願寺派如来寺住職を務める。NPO法人リライフ代表。宗教思想や宗教文化の領域において、比較研究や学際研究を行っている。著書多数。

人生の限界状況で

浮び上がる歎異抄

私が初めて『歎異抄』を通読したのは18歳の時だった。それまで抱いていた宗教や仏教のイメージが変わったのをよく覚えている。

『歎異抄』は、さまざまな人によって語られてきた。その人たちに多く見られる共通点は、何かの限界状況と直面した時に『歎異抄』が浮上するという体験であろう。

たとえば、作家の高史明さんが「愛する息子に先立たれた夜、『歎異抄』の言葉が浮かび上がって来た」と語っておられたのはよく知られている。他にも、評論家の寺島実郎さんや、テレビプロデューサーの秋満吉彦さんは、東日本大震災が起こった時、『歎異抄』で述べられている内容を思い出し、それがきっかけでもう一度学び直したそうである。また、『南御堂』新聞においても、作家の高橋源一郎さんが東日本大震災で大学の卒業式が中止になった際に、『歎異抄』の第四条「慈悲に聖道・浄土のかわりめあり」の一節を思い出したと述べている(2025年6月号)。

考えてみれば、『歎異抄』は他力念仏の道を歩む同行者に向けて書かれたものなのである。だから、かなり限定された人へ届ける内容となっているのだ。ところが『歎異抄』は、念仏者のみならず、数多くの人に強い影響を与えてきた。これはどういうことなのだろうか。

自己流を戒める

リミッターの書

もちろん、その内容が(特に親鸞聖人の語録が)人間にとっての宗教の内実に迫るものであるのが最大の要因であろう。私自身もそうであったから、よくわかる。

しかし、それ以外にもいくつか『歎異抄』が持つ特性に起因しているところもあるのではないかと考える。そのひとつに、『歎異抄』が偏りへの警告の妙を発揮している点を挙げることができる。

『歎異抄』が書かれた背景には、当時各所で発生していた異説・異論がある。親鸞聖人から直接教えを聞いていた著者・唯円にとっては、歎くべき状況であった。

問題は、「賢善精進への偏り」と「造悪無碍への偏り」であった。この二つへの諌めが『歎異抄』の主要テーマである。「賢善精進」とは、正しく善き行いをつとめ励むことである(仏教が説く基本的な教えだと言える)。「造悪無碍」は、どのような悪業を為しても阿弥陀仏の救いの妨げにはならない、という考え方である(他力の教えをたどっていくと、このような理路が生まれても不思議ではない)。

『歎異抄』では双方どちらにも向けた諌めが絶妙に配置されており、その構成の巧みさを見て取ることができる。どちらへ偏っても、他力の仏道としては横道へとそれていく。そしてそれていった人たちが、地域社会や同行の間でハレーションを起こしていたようだ。

そもそも宗教は、日常をあっさり壊すだけの大変強い力を持っている。だからこそ伝統的な宗教は鋼のような体系を構築してきた。体系のあちこちに、「こちらの方向へと進むと、道からそれていくよ」というリミッターを設定しているのである。自己流にあちこちつまみぐいするとリミッターが働かない。これは宗教について考える上で重要なことである。

リミッターの書として精妙に仕上がっていることが『歎異抄』の特性でもあるのだ。

【『南御堂』新聞2025.7月号掲載】