「恩師から学んだ人に寄り添う心」この人にきく・しんめいPさん②

しんめいPさん(以降:しんめいさん)が恩師として名前を挙げるのは、今年5月に逝去された宗教哲学者の鎌田東二先生。著書『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』で監修を務めています。

しんめいさんから見た鎌田先生は、最後までさまざまな人に寄り添うエネルギーあふれる方だったといいます。

インタビュー後編では、しんめいさんが大きな影響を受けたという鎌田さんとの活動について伺いました。

しんめいP/1988年大阪府生まれ。東京大学法学部卒業。大手IT企業への就職や鹿児島県への移住、芸人としての活動などを経て無職に。東洋哲学者7人(ブッダ、龍樹、老子、荘子、達磨、親鸞、空海)の教えについて書いた著書『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』は、発行部数20万部を達成している。

感銘受けた恩師の姿

鎌田先生との出会いは、研究会に参加した縁だったというしんめいさん。東洋哲学を題材とした自身の著書の監修をお願いしたいと考えていたそうですが、多忙な方でほとんど面識もなかったため、当初は断られるだろうと思っていたそう。しかし、鎌田先生はしんめいさんの背景を一切気にせず、本の元になったブログを評価し監修を引き受けてくれたといいます。

鎌田先生は神道学の第一人者でありながら、浄土教や密教などの宗教学、哲学や民俗学にも精通しており、大学教授として多数の著作を残しています。

そんな鎌田先生は、しんめいさんいわく「学者とは思えないほど活動が多岐にわたり、とにかくキャラが濃い方」とのこと。その活動の幅は広く、詩や小説を執筆したり、NPO法人「東京自由大学」という、宗教と芸術と学問の三つの分野をつないで探究する学校をつくったり、70代でバク転を披露したりもしていました。また、「神道ソングライター」と称して300曲以上を作詞作曲。晩年にはステージ4のがんを患いながらもライブ活動を続けていたそうです。「『南無阿弥陀仏』を題材にした曲などもあり、初めて聞く人からしたら変わった歌に聞こえたかもしれません」と話すしんめいさん。晩年は一曲ごとに十分な休憩が必要な中で、それでも歌い続ける姿は、知識や技術を超えたまさに「魂の歌」だったといいます。

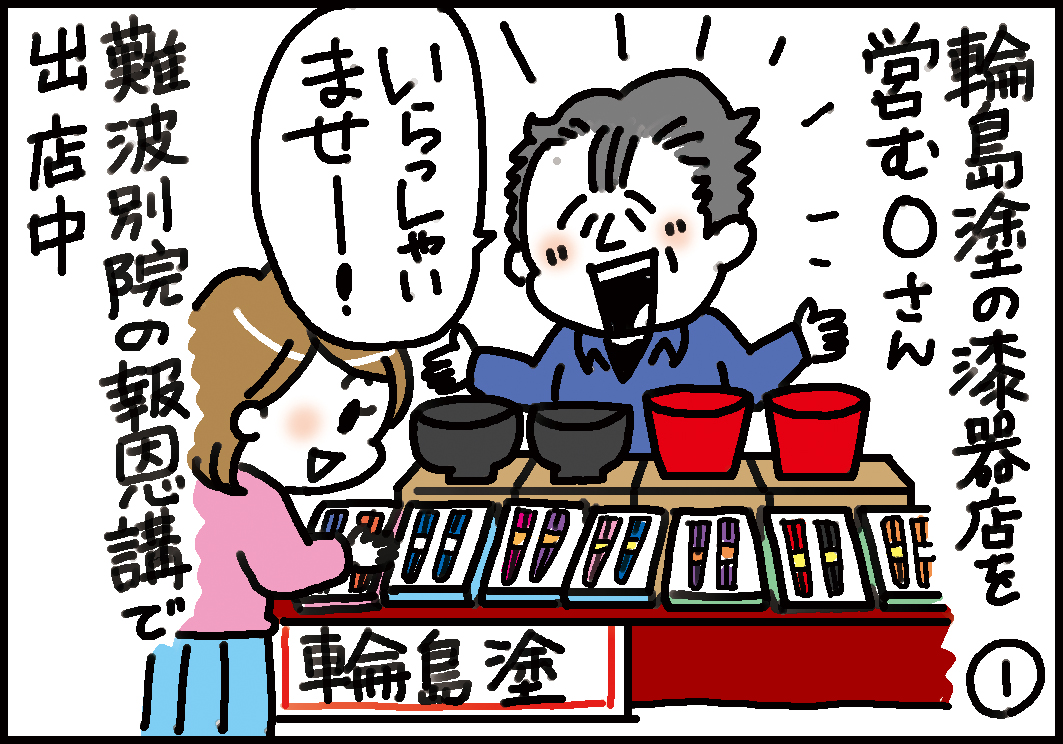

鎌田先生は、震災に遭われた方々の話を聞く「傾聴ボランティア」にも精一杯取り組みました。令和7年能登半島地震の後、しんめいさんは、がんを患う鎌田先生を車に乗せて、共に被災地へ向かったそうです。道中の崩れた道は座っているだけでも負担なはずで、到着したら床が不安定な場所に寝袋で就寝。朝起きると、土埃が落ちてきていたといいます。それでも、掃除をして、物を運ぶほか、被災者の声に耳を傾けるなど、ボランティアに尽力し、エネルギーに満ちた最晩年を過ごしていたそうです。

「明日死ぬかもしれない」という状況の中でも被災地へ向かうそのバイタリティと慈悲の精神に、しんめいさんは感銘を受けたといいます。鎌田先生は、常にフラットで、立場の弱い人に寄り添う強くて優しい方だったそうです。

言葉よりも大切なこと

しんめいさんは、鎌田先生との出会いを通じて、自身を救った東洋哲学がさらに深まったと語ります。そして、「『言葉』そのものはあまり重要ではない」と感じるようになったそうです。

自らを理屈っぽい人間だと感じているしんめいさん。これまでは、思考や言葉に縛られているように思うこともあったそうです。けれども今では、言葉そのものよりも、その奥に響く感情こそが大切だと感じています。お釈迦様や親鸞聖人の教えを学ぶことも大事ですが、しんめいさんの心に深く刻まれたのは、言葉の奥にある「在り方」や「生き様」でした。

しんめいさんは、能登の被災地で鎌田先生が行った傾聴ボランティアを例に挙げ、「正直、鎌田先生が傾聴ボランティアをされているとき、何を話していたかはあまり覚えていません。それよりも、被災された方に寄り添って話を聞く、鎌田先生の表情や雰囲気の方が印象に残っているんです」と話します。

余命宣告を受けながらも、精力的に活動を続けた鎌田先生。しんめいさんの心を揺さぶったのは、鎌田先生の言葉そのものではなく、がんと向き合いながらも、最後まで多くの人に寄り添い続けたその生き様でした。しんめいさんは、そんな鎌田先生の姿に大きな感銘を受け、勇気をもらったと話してくれました。

(2025.10.01南御堂新聞 第759号掲載)