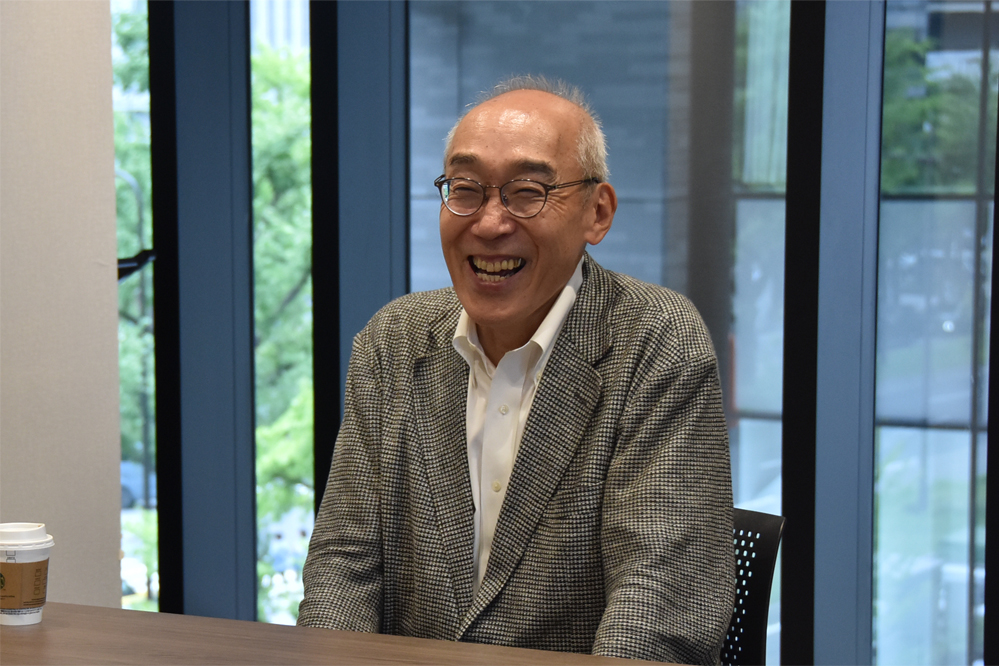

「聞こえる人・聞こえない人ともに創り出す新たな価値」この人にきく・尾中友哉さん①

聴覚障害のある両親のもと、手話を母語として育った尾中友哉さん。幼少期から家族の通訳役を担い、学校や社会で制度・慣習の壁に何度も向き合ってきました。

現在は、認定NPO法人の代表として、聞こえる人と聞こえない人が共に価値を生み出す社会づくりに取り組んでいます。

おなか・ともや/1989年滋賀県生まれ。認定NPO法人Silent Voice代表理事。ろう者の両親のもとに生まれた聞こえる子ども(コーダ)として、母語として手話を身につける。平成30年間の家庭内の生活変化の大きさと社会の変化の小ささに疑問を持ち、Silent Voiceを創業。2018年人間力大賞・内閣総理大臣奨励賞受賞。映画『ヒゲの校長』では主人公高橋潔役を演じた。。

手話を母語として

「家族の中では、聞こえる・聞こえないを特別に意識したことはなかったですね」と尾中さんは話します。両親は耳が聞こえず、祖父母や妹たちは聞こえる。そんな環境の中で「お互いのできることを差し出し合って暮らしていました」と尾中さん。「社会では『障害者は助けられる側、健常者は助ける側』みたいな構図で語られることがありますが、家庭の中にはそうした区別はありませんでした」と振り返ります。尾中さんの考え方の原点には、助ける・助けられるではなく、“共に生きる”という感覚があります。

手話については「勉強して覚えたものではなく、気づいたら話していました」と語るように、最初の言語の獲得、つまり「母語」が手話であった尾中さん。4歳のある日、祖母に「魚」と言われても意味がわからず、母が手話で示してくれて初めて理解できたという出来事がありました。「あのとき、まわりの大人が“この子には二つの言葉がある”と気づいてくれた」といいます。特に祖父母は、「ともやは聞こえるんだから日本語もちゃんと覚えなさい」と、言葉の練習を支えてくれたといいます。

障害は社会の側に

成長するにつれ、尾中さんは家の中と外との違いに気づきはじめます。家では手話で深く語り合えた父が、社会では名前を呼ばれても気づけず、職場で「尾中!」と声をかけられても聞こえないため、代わりにネジを投げられて呼ばれていた――そんな話を高校生のころに聞いたといいます。「そのときは受け入れられなかった。なんでそんなことが起きるんだろうって、ずっと思っていました」。

幼いころから、耳の聞こえない両親に代わって電話を受けたり、相手の言葉を手話で伝えたりする“通訳役”を務めていました。小さいころは内容が理解できないためうまく伝えられず、戸惑うことも多かったといいます。それでも、そうした経験を通して「聞こえる」「聞こえない」という違いの奥に、人がどう伝え、どう分かり合うかという根本的な課題があることを実感していきました。

大学卒業後、東京の大手広告代理店に入社した尾中さん。働くなかで「本当に自分がやりたかったことは何だろう」と疑問を抱き、起業に踏み出しました。

現在、尾中さんは大阪で認定NPO法人と株式会社を運営し、手話を土台にした教育や企業研修を行っています。声や文字を使わずに表情と身ぶりで思いを伝えるワークでは、聞こえる人たちが、「伝えていたつもりが、押しつけていただけ」と気づくことも多いといいます。

「聞こえる人と聞こえない人が、混じり合うことで生まれる“共創価値”があると思うんです。助ける・助けられるじゃなくて、違いがあるからこそ学び合える」。

幼いころのさまざまな経験が、いまは社会をつなぐ実践になっています。「人に障害があるのではなく、社会の側にある」。その信念を胸に、尾中さんは活動を続けています。〈続〉

(2025.11.01南御堂新聞 第760号掲載)

聴覚障害のある子どもたちの応援はサイレントボイスのWEBサイトから

https://silentvoice.org/donate