高橋源一郎「私に届いた『歎異抄』」(後編)

ー傍らに立つ(下)ー

正しさだけでなく

心の願いに応えて

東日本大震災は卒業式の頃だった。ぼくが教えていた大学でも、突然、式がなくなった。「非常時」だからというのだ。卒業式が予定された日に大学に行くと、式もないのにたくさんの学生たちが集まっていた。どうしていいのかわからなかったのである。その直前に、ぼくのところに卒業予定の学生から「なにかをしなければならないのだけれど、なにをしていいのかわからない」という悲痛な訴えがいくつも来た。その頃には、すでにたくさんの学生たちが、ボランティアに出かけたり、積極的に義援金を送ったりしていた。世の中は「自粛ムード」一色に染まり、「卒業式」のような「(自分のための)華美な催し」はすべて中止されようとしていた。そして、被災地のためになにかをするべきだといわれていた。それに文句をいえるような雰囲気ではなかった。「正しさ」がすべてをおおっていた。あるいは「正しさ」への「同調圧力」が。そこでぼくは、こんなことばを「ツイッター」(現X)上で呟いた。

「慌てないで、心の底からやりたいと思えることだけをやりなさい」そして「それでいいのです。もし、あなたが、どうしても、積極的に、『正しい』ことをする気になれないなとしたら、それでもかまわないのです」と。

聖道の慈悲と浄土

の慈悲のかわりめ

それはぼくの「心の底から」の思いだった。けれども、その「思い」はどこから来たのだろう。ぼくはそう思った。なんだか、誰かに教えられた考えのような気がしたのだ。こんな精妙なことばをぼくが思いつくはずはないと。しばらくたって、ぼくは思いだした。『歎異抄』のこんな一節を。

「慈悲に聖道・浄土のかわりめあり。聖道の慈悲というは、ものをあわれみ、かなしみ、はぐくむなり。しかれども、おもうがごとくたすけとぐること、きわめてありがたし。浄土の慈悲というは、念仏して、いそぎ仏になりて、大慈大悲心をもって、おもうがごとく衆生を利益するをいうべきなり。今生に、いかに、いとおし不便とおもうとも、存知のごとくたすけがたければ、この慈悲始終なし。しかれば、念仏もうすのみぞ、すえとおりたる大慈悲心にてそうろうべきと云々【第四条】」(『真宗聖典』769頁〈初版628〉)。

親鸞はこう言っている……「聖道の慈悲」とは「生きとし生けるものすべてを、憐れみ、いとおしみ、大切にはぐくむ」という、誰が見ても「正しいこと」だ。「正しい」けれども、そんなことが、か弱い人間にできるのだろうか、と。無力な人間には何もできない。「我々」の「浄土の慈悲」は違うのだ。生の苦しみにあえぐすべての人びとを救うことができない己の無力さに思いをはせながら祈るしかないのだ。無力だからこそ祈るのだ。それが人間のほんとうの祈りなのだ。なにかをするとしたら、そこから始めるしかないのだ…と。そうか。ぼくのところに八百年以上の時を越えて、『歎異抄』のことばが届き、そしてそれをまた、もっと若い者たちのところに届けようと思ったのか。

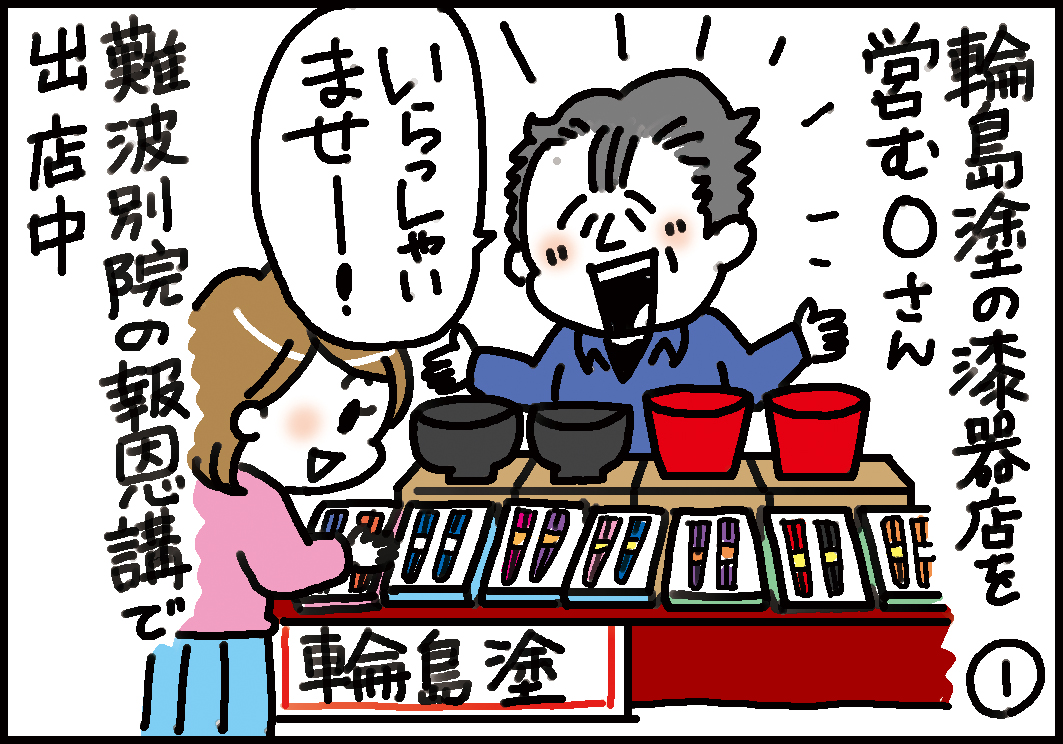

【『南御堂』新聞2025.6月号掲載】