難波教行「私に届いた『歎異抄』」(前編)

ー親鸞聖人御物語(上)ー

-1024x1024.jpg)

なんば・のりゆき

1983年大阪府生まれ。大谷大学大学院博士後期課程満期退学。博士(文学)。現在、真宗大谷派教学研究所所員。京都光華女子大学非常勤講師。大阪教区第9組淨圓寺衆徒。専門は真宗学。研究関心は親鸞教学・法然教学・障害問題。著書に『たとえば、人は空を飛びたいと思う―難病ジストニア、奇跡の克服』(講談社)。

「親鸞聖人御物語」と

記された『歎異抄』序

『歎異抄』の言葉にはじめて触れたのはいつだっただろう。少なくとも、「往生」や「念仏」、「信心」などの『歎異抄』に登場する語句の意味を調べ、古来の解釈を確かめるといった学びをはじめたのは、大学に入ってからのことだった。

「浄土真宗の教えが分かるようになりたい」という心持ちから、いつの間にか私の『歎異抄』の学びは、分かるために必要な情報を抽出しようとする在り方になっていたように思う。ところが、『歎異抄』に記されているのは情報ではなく、物語だった。

――「親鸞聖人御物語」。『歎異抄』の序には、そう書かれている。

全く自見の覚悟を以て、他力の宗旨を乱ること莫かれ。仍って、故親鸞聖人御物語の趣、耳の底に留まる所、聊か之を註す。

(『真宗聖典』767頁〈初版626〉)

「親鸞聖人御物語」といっても、「親鸞聖人は1173(承安3)年に京都で生まれ…」というような聖人の生涯が語られているわけではない。『歎異抄』は、親鸞聖人示寂の後、20年ほど経ってから、門弟の唯円によって著された書だと言われる。親鸞聖人の教えと異なる持論が蔓延っていることを歎いた唯円は、念仏の共同体の回復を願って、耳の底に残る亡き師の言葉――故親鸞聖人の物語られた趣旨を書きつけたのである。

一生涯にわたって

憶い起こした言葉

物語と情報はどちらも言葉で何かを伝えるものだが、一つ大きなちがいがある。情報であれば、内容が分かれば改めて聞く必要はない。だが物語はどうだろう。物語は、たとえ内容を知っていたとしても繰り返し聞くことができ、その都度感じ方が変わるものではないか。

たとえば『桃太郎』や『かぐや姫』のような物語は、一度聞いたらもう聞く必要がないというものではない。幼い頃に読み聞かせてもらった時と、大人になって久しぶりに聞いた時、また、子どもに語りかける時とで、感じ方はきっと同じではないはずだ。『歎異抄』に記された言葉も、物語と言われるからには、一度聞いたらそれで終わりというものではないのだろう。

ところで、『歎異抄』には著者による自筆本は残されておらず、いくつかの写本が伝わっている。写本には異同があり、上述の『歎異抄』序の「耳の底に留まる」という箇所は、現存最古の書写本(蓮如上人書写本)では、「耳の底に留むる」となっている。

「留まる」は、親鸞聖人の言葉が自然に唯円の耳の底に残ったという印象を与えるのに対し、「留むる」は、言葉を留めようとした意志が感じられる。しかしいずれにせよ、唯円は、若き日に聞いた言葉を、数十年の星霜を経て書きつけたのである。ならば唯円は、親鸞聖人の物語った言葉を生涯にわたって憶い起こしていたにちがいない。

分かるようになりたいと願っていた私は、分かればもう聞かなくてよくなるという態度だったのかもしれない。しかし『歎異抄』は、繰り返し聞くべき物語を届ける書だったのだ。

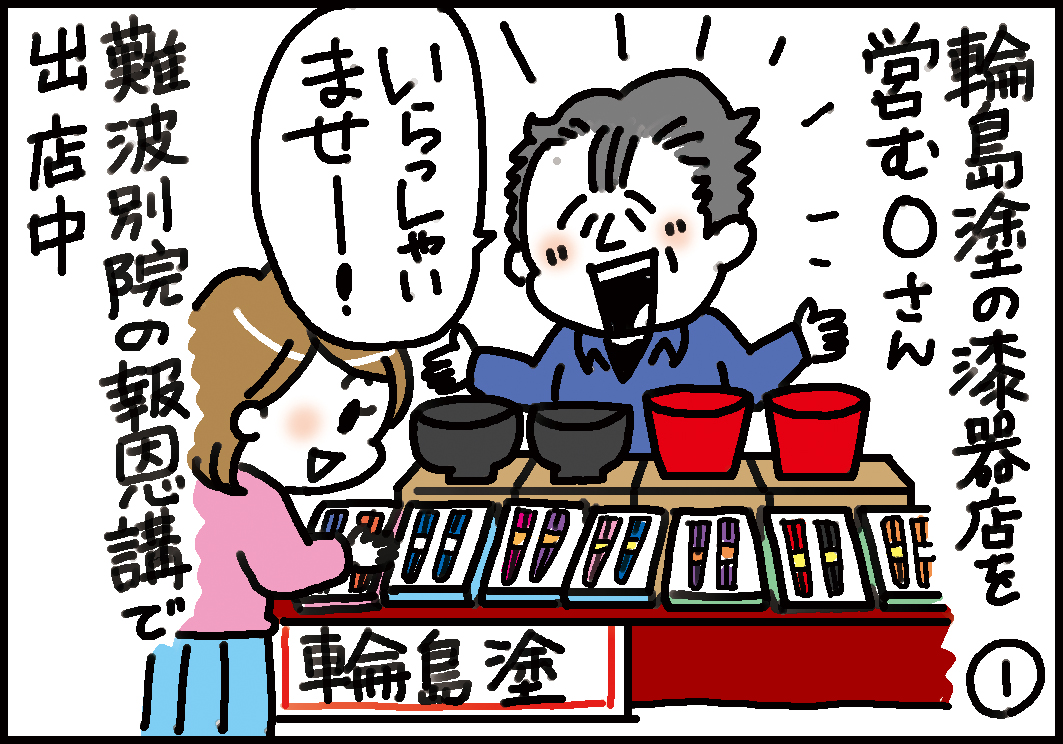

【『南御堂』新聞2025.9月号掲載】