清水高志「私に届いた『歎異抄』」(上)

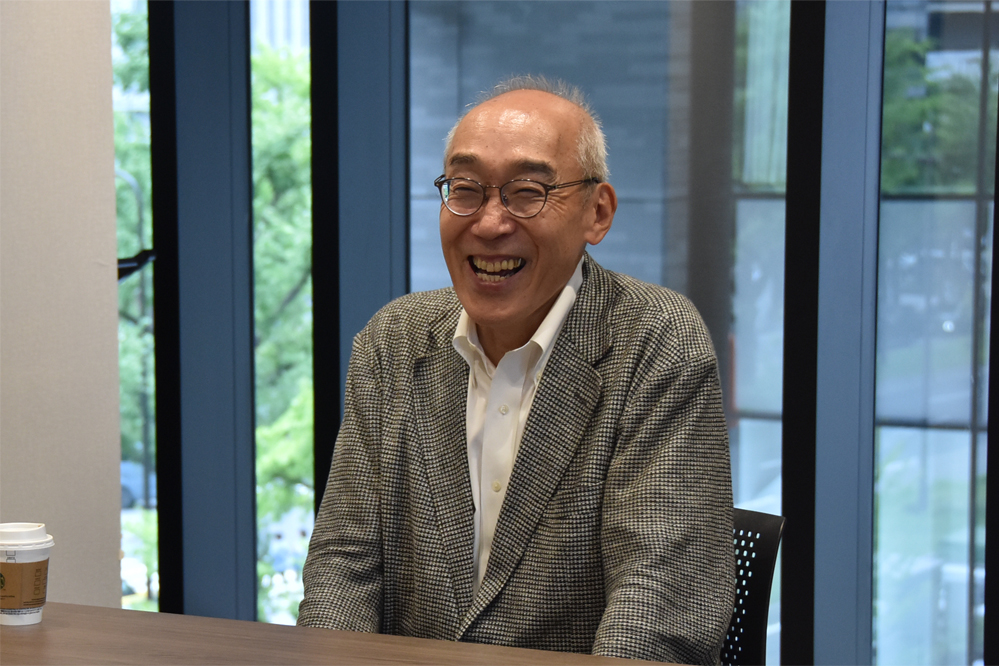

清水高志(しみず・たかし)

1967 年愛知県生まれ。東洋大学教授。博士(学術)。哲学者。専門はフランス現代哲学、情報創造論。日本文藝家協会会員。著書に『空の時代の「中論」について』(IAAB EDIT)、『空海論/仏教論』(以文社)、『実在への殺到』(水声社)、『ミシェル・セール 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社)など。

偉大な人物は

書物を書かず

『歎異抄』を初めて読んだのは、19歳の頃だった。年月を経てたびたび読み返して感じるのは、親鸞の没後にこの書を著わしている唯円の文と、親鸞が語った言葉そのものの重み、強度の違いである。

親鸞の言葉の一つ一つは異様な逆説であって、唯円はそれをわれわれに噛み砕いて説明してくれるのだが、謎を秘めて心に強く刻まれるのは短い親鸞の言葉そのものなのだ。

親鸞には『教行信証』という立派な著作もあるが、『歎異抄』に記録されているのは唯円が接した晩年の親鸞の述懐であり、書物というかたちでは残そうにも残せなかったその断片なのである。

人類の精神史において、本当に偉大な人は書物を書かない。ソクラテスもイエスも仏陀も本を書いたりはしない。「言葉は飛び去るが、文字は残る」という古いことわざがあるが、これは文字がそれだけ尊いという話ではなく、対話をしたその言葉は書き記されたものよりももっと豊かで、はかないものなのだ、という意味なのだという。

自分も何年も書物を書いてきて、草稿も一生かかってもまとめきれないほどあるのだが、ただ対話のうちでふとした瞬間に成立する信頼や納得のほうが、はるかに優れているという思いがすでにある。

『歎異抄』のうちにも、唯円との間にそうした奇跡的な了解が生じる、ドラマチックな場面が幾つもある。唯円に「ひとを千人殺してくれ、そうすれば間違いなく往生出来るだろう」などと言う親鸞。「自分の器量では一人も殺すことはできない」と唯円が答えると、「そのような業縁がなければ、一人も殺すことはできないのだ」と返すあの場面。弥陀の五劫思惟の願も、「ひとえに親鸞一人がためなり」(『真宗聖典』783頁〈初版640〉)というあの述懐。いずれも書物になど書けないものばかりである。

他力に徹した

親鸞のことば

親鸞は「自力作善」、みずからのはからいによって善をなそうとすることを否定する。また悪事すら業縁がなければなし得ないのだと言う。では彼は自由意志というものの否定者なのかと言うと、そうも思われない。念仏してもただちに浄土へ行こうという、踊躍歓喜する気持ちが湧いてくるわけでもない自分、法然上人にたぶらかされて地獄に落ちるかも知れない自分、「親鸞一人」の存在は宙ぶらりんであり、そのまま生かされている。罪深いままの自分を、放心したように眺めている別の目が、彼の語りの背後にある。その二重性、あるいは往還を、さらに弥陀の本願が柔らかい掌のように包んでいる。一文不通のともがら、あらゆる衆生においても、本来それは同じであるはずだ。

他力に徹し、「まず有縁を度すべし」と親鸞は語る。『歎異抄』は縁によって、機会によって生まれた稀有な語録であり、その縁が今日の我われに繋がっていることをありありと感じる。

【『南御堂』新聞2025.11月号掲載】