清水高志「私に届いた『歎異抄』」(下)

他力の救いを

見つめた親鸞

この春、『空の時代の『中論』について』と題した本を刊行した。ナーガールジュナ(龍樹)の『中論』を頭から終わりまですべて読み切り、解説しようという試みで、528頁もある大著になった。

ナーガールジュナの思想は一般的に超論理、理論的な分析が不可能なもののように語られることが多いのだが、丁寧に議論を追っていくと決してそのようなものではなく、実によく考えられている。

特徴的なのは、「同じでも異なっているのでもない」(不同不異)とか、「恒常的なのでも断滅していくのでもない」(不常不断)といった仏教特有の論理が徹底的に考え抜かれていることで、認知論とか行為論がそこに組み込まれている。「認知の主体と認知の対象」、「行為主体と行為の対象」のような、通常二項対立的に捉えられがちなものが、「同じでも異なっているのでもない」ものとして丹念に結びつけられていくのである。

そこで一つ気になったことがある。『中論』には、「私とあなた」というような他者論がないのである。第二十五章の「ニルヴァーナの考察」などは「仏陀はどこにおいても、誰に対しても、いかなる教えも説きはしなかった」で締めくくられているほどで、仏に対して二項対立的に立てられる他者=衆生がいない。浄土系仏教の展開は、まさにこの点を仏教的に突き詰めて考えた末に生まれてきたものだろう。

『歎異抄』で親鸞が、弥陀の五劫思惟の願は「ひとえに親鸞一人がためなりけり」(『真宗聖典』七八三頁〈初版六四〇〉)と述懐しているように、阿弥陀と救済される者の関係もぎりぎりに研ぎ澄まされて二項的である。親鸞にあっては知や行為についても、すべてが「他力によって救済されるためにどうあるべきか?」という一点から捉え返されている。

私を照らして

尽きない光明

仏の名を聞く者とそれを称える者は「同じでも異なっているのでもない」。称えられた名号と阿弥陀そのものも「同じでも異なっているのでもない」。名号とそれを称える者も「同じでも異なっているのでもない」。そして念仏の行は「非行・非善」である。そのような驚くべき圧縮が、親鸞のなかでは起こっている。

ところで、「名号と阿弥陀そのものが異なるものではない」、という思想がこのなかでは最も理解しがたい。認知や行為の主体であれ、なんらかの概念的主体であれ、それを主語的に名指して独立的に立てることに何よりも否定的なのが仏教だからである。

しかし名号「南無阿弥陀仏」、「阿弥陀如来に帰命したてまつる」というのは、むしろそれじたい信者と阿弥陀との関係であって、名号そのものに陥入するように両者の関係は織り込まれ、それがそのまま名号そのものの真如一実をなしている。他力によって招かれるように名号を称えるとは、名号とそれを称える者のこうした不同不異の関係を体現することに他ならない。親鸞が繰り返し説く、「生死即涅槃」を知らしめる「無礙の一道」もまさにここにあるだろう。

真宗の思想にあっては、こんな風に不同不異の構造をもった幾つかの命題が、巾着袋が締まるように一点に収斂してゆく。このとき知や行はそのまま名号を聞くこと(聞名)、名号を称えること(称名)へと凝縮し、名号そのものが阿弥陀を体現することになる。親鸞によって見出された日本仏教の一点の光明は、われわれを今日なおも照らしてやまない。

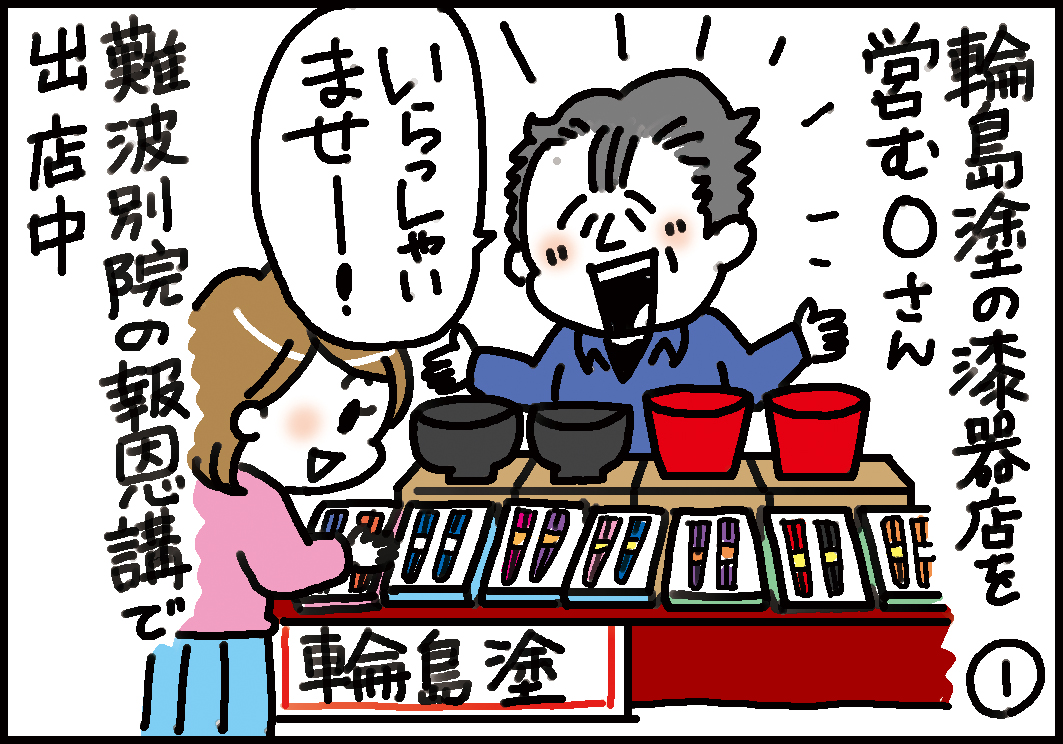

【『南御堂』新聞2025.12月号掲載】