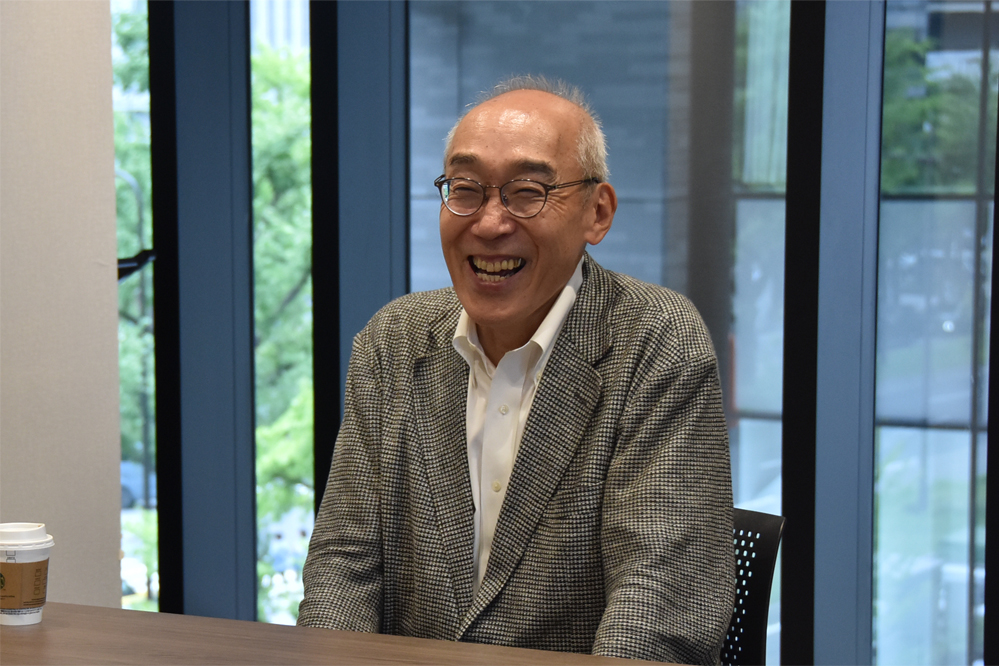

「つくるを通して“いきる”を学ぶ」この人にきく・吉田田 タカシさん①

吉田田タカシさん(通称・ダダさん)は、教育者、デザイナー、ミュージシャンなど多岐にわたる顔を持つ活動家です。

その活動の中心にあるのは、アートスクール「アトリエe.f.t.」。「つくるを通して生きるを学ぶ」という教育方針で、長年、教育のアップデートに挑戦しています。

「他者と関わることで『自分を見つける』ことができる」

そう語るダダさんの、さまざまな取り組みに通底する想いや哲学について話を伺いました。

〈後編はコチラ〉

よしだだ・たかし/1977年兵庫県生まれ。アートスクール「アトリエe.f.t.」代表。スカ・バンド「DOBERMAN」ボーカル。共同代表をつとめる「まほうのだがしやチロル堂」が2022年グッドデザイン大賞を受賞。教育や社会問題に取り組む「トーキョーコーヒー」を全国400拠点以上で展開している。

ダダさんの活動は、アトリエe.f.t.のウェブサイトをチェック!

「登校拒否」のアナグラム

「トーキョーコーヒー」は、地域に「対話の場」を生み出す取り組みです。この名前は「登校拒否」のアナグラム(文字を入れ替えてつくる言葉遊び)から生まれ、奈良県生駒の山中にある古民家「ミテリ」から始まりました。ミテリは、学校に行けない子をはじめとする社会的マイノリティ(少数派)の子どもたちも、差別や偏見を受ける事なくいきいきと活動することができる場所です。トーキョーコーヒーは現在、全国400カ所以上に加盟拠点が広がっています。

手放せば満たされる?

当初、ミテリに集まったのは、登校拒否の子どもたちやその親をはじめ、さまざまな立場で孤独を感じたり、悩みを抱える人たちでした。ダダさんは、「コミュニティーの明確な目的は定めず、集まった人たちで古民家を改修して、一緒に食事を作り、遊ぶ場を作り、とにかく参加者が自由に楽しめる場所を目指しました」と語ります。

その根底には、「ノンバーバルコミュニケーション(言葉以外の手段を用いて情報や感情を伝えるコミュニケーション)」の力を信じているダダさんの想いがあります。

「多くの言葉をかわさなくても、皆で汗を流し、共同で何かを作ることで自然と仲間になっていく。目的に達することよりも、その過程が大事なんです」

「集まった人たちの中でどのように試行錯誤をしたか、失敗をどう乗り越えたか、どうやって合意形成したか、そうしたプロセスが参加者の学びにつながります。僕の重要な役割は『コミュニティーの目的をずらす』ことなんですよ」

「目的をずらす」ということは、一見すると遠回りに思うかもしれませんが、ダダさんは「これこそが教育の本質にリーチするための戦略」と考えます。

「例えば不登校の子を持つ親は、『学校に行かせる』ことを目的とし、そのための手段を探します。しかしなかなかうまくいかないわけです。また周りがその親や子に、『皆で一緒に悩みを吐露しましょう』と真正面から課題解決を掲げても、かえって集まりにくいコミュニティーになってしまう。

そうではなく、自然と会話が生まれる中で、悩みや本音が出てくる場所であることが重要です。そこに結果として人と人のつながりが生まれて、心が癒やされていく。最初は暗い顔をしていた子どもたちが、親の楽しそうな姿を見て安心し、主体性を取り戻していくんですよ」

ミテリの語源は「放てば手に満てり(手放せば満たされる)」という禅の言葉だといいます。「コロナの影響下で皆が憂鬱な気持ちになっていましたが、ミテリに集まれば、日常のいろいろなことを手放して、自分や子どもに本質的に向き合う時間ができるのでは」という想いがあってそうネーミングしたのだそうです。

子育てや日々の忙しさの中で、ふと立ち止まる場所が、私たちには必要なのかもしれません。

(南御堂新聞2025.7.1 第756号掲載)

〈後編はコチラ〉