「『グッドデザイン大賞』受賞 ”うっかり助け合う”しくみ」この人にきく・吉田田 タカシさん②

吉田田タカシさん(通称・ダダさん)は、奈良県生駒市で「まほうのだがしや チロル堂」を共同代表として立ち上げました。

チロル堂はただの駄菓子屋ではありません。創造性や共助、地域性などをテーマに、支援を日常に組み込んだ社会デザインであり、2022年にはグッドデザイン大賞を受賞しています。

インタビュー後編ではこの取り組みについて伺ってみました。

よしだだ・たかし/1977年兵庫県生まれ。アートスクール「アトリエe.f.t.」代表。スカ・バンド「DOBERMAN」ボーカル。共同代表をつとめる「まほうのだがしやチロル堂」が2022年グッドデザイン大賞を受賞。教育や社会問題に取り組む「トーキョーコーヒー」を全国400拠点以上で展開している。

ダダさんの活動は、アトリエe.f.t.のウェブサイトをチェック!

うっかり「助け合い」?

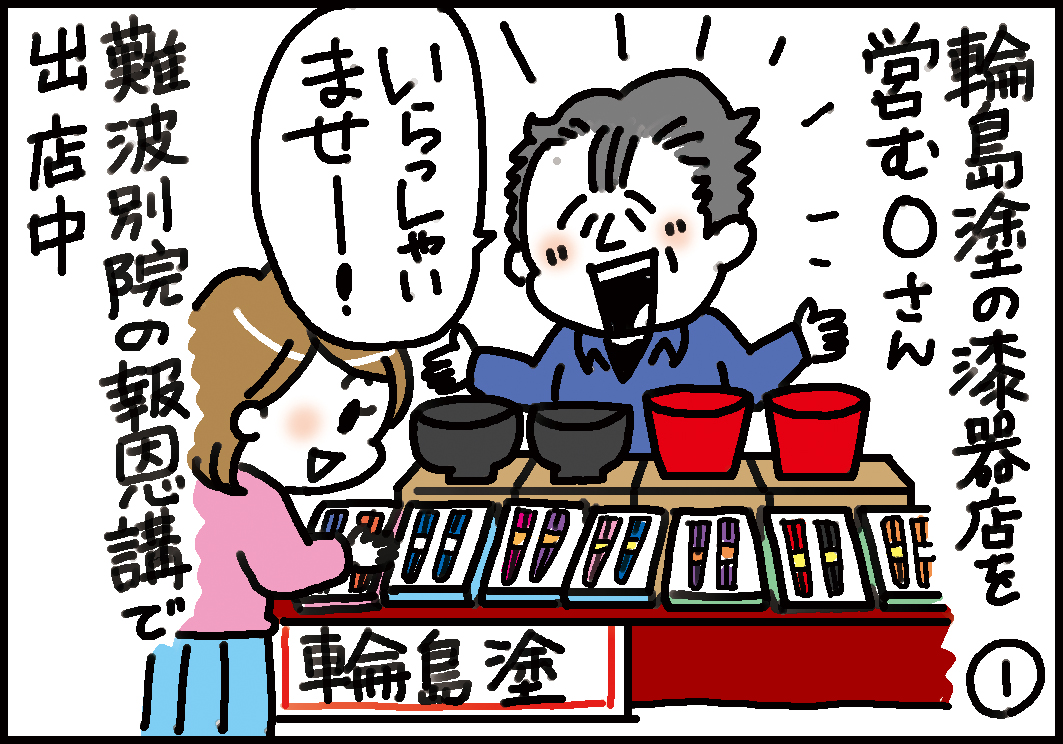

「チロル堂」は、子どもたちが気軽に立ち寄れる、街の中の小さな居場所です。入り口ののれんをくぐると、18歳以下の子どもだけが回せる「まほうのカプセル自販機」が目に入ります。100円でガチャを回すと、店内だけで使える通貨「チロル札」が1~3枚入っていて、1チロルで駄菓子やカレー(100〜500円相当)などと交換できます。昼は「子ども食堂」で、夜は「居酒屋」にもなります。

特徴的なのは、子どもをさりげなく支える“うっかり助け合い”の仕組みです。大人が、カレーやお酒を注文すると、その一部が子どもへの支援につながるようになっています。ドネーション(寄付)や援助ということを意識していなくても、自然に子どもたちを応援できる場所なのです。

「自分が楽しく過ごしていたら、気づいたら人助けになっていた」。そんな体験も少なくありません。あるおばあさんは「私が毎週来るのはね、子どもが声をかけてくれて嬉しいからなの」と声を寄せました。楽しさとやさしさが共存するチロル堂だからこそ、多くの人がのれんをくぐるのでしょう。

いっぽうで、食事の支援が必要な子どもたちだけが来ているわけでもありません。共働きやひとり親家庭で家に大人がいない子もいれば、部活動が苦手な子、静かに過ごせる場所を探している子が、自分のペースで来ることができます。宿題をしたり、おしゃべりをしたり、駄菓子を選んだりする「ほっとする時間」が流れているのです。

ダダさんは、「店員さんとかお客さんとか、スタッフとか利用者とか、そういう区別をしない。その場にいるみんながその日のチロル堂の主役なんです」と言います。誰かがコーヒーをいれて、誰かがお皿を洗って、誰かが泣いている。その全部があっていい。そんな「ゆるやかなつながり」が人を支えると語ります。

制度の壁、届かない声

チロル堂は、ダダさんを含めて4人のメンバーでスタートしました。中でも、メンバーの一人で、生駒市で放課後デイサービスを運営している石田慶子さんの想いがそれぞれの心を動かしました。それは、石田さんが福祉の現場で長年感じてきたもどかしさ、「困っている人がすぐそばにいるのに、助け合えない制度の壁」でした。

福祉の現場では「障害があるかどうか」や「貧困状態かどうか」といった基準によってサポートが分類され、制度に当てはまらない人は、たとえ困っていても支援を受けられないこともあるということでした。また、現実には複数の困難が重なっている人も多く、制度の枠をこえて支える仕組みは届きにくいということがありました。

そうした現場に向き合うなかで、石田さんは「どうして私たちは、困っている人がすぐそばにいるのに、繋がれないのだろう」と、制度だけでなく、自分自身の在り方にも目を向けるようになったといいます。他者と壁をつくる心は、実は自分の中にもあるのかもしれない。チロル堂には、そうした気づきから生まれたまなざしが息づいています。

ダダさんは、教育の根底には「子どもたちが“自分はここにいていいと思える心”を育てること」があると考えます。「個性が守られ、安心して自分の力を試せる場所があってこそ、一人ひとりが本領を発揮できる」と語り、これからも「あなたがいることそのものに価値がある」という思いを、日々の実践の中で届けていきます。

(2025.07.01南御堂新聞 第756号掲載)