「“少し適当”が健康の秘訣?」この人にきく・仲野徹さん②

前号(1月号)に引き続き、仲野徹さんにお話を伺います。内科医から研究の道へ進んだ仲野さんは、海外留学を経てノーベル賞を受賞した本庶佑さんの研究室に所属しましたが、「実はその頃が人生で最も厳しい時期だった」と振り返りました。

【前編】「健康へつながる 新しい挑戦」この人にきく・仲野徹さん①

なかの・とおる/1957年、大阪府生まれ。大阪大学医学部医学科卒業後、内科医から研究の道へ。ドイツ留学、京都大学医学部講師、大阪大学微生物病研究所教授を経て、2004年から大阪大学大学院医学系研究科病理学教授。12年日本医師会医学賞受賞。22年退官、現大阪大学名誉教授。著書に『エピジェネティクス』(岩波新書)、『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』 (ミシマ社)など。

心と体、そして「つながり」

研究の道を選んだ仲野さんは、若い頃、当時の西ドイツへ留学しました。海外では、研究者一人ひとりの関心や発想が尊重されるなど、自由な雰囲気の中で研究に打ち込めたといいます。

一方、日本の研究者からよく耳にするのは、「日本では研究がちっとも楽しくない」という言葉でした。仲野さんはその理由について、「日本人は“成果が出ない”ことに、常に暗いプレッシャーを感じながら研究しているように思います」と語ります。

本庶佑さんから誘われ、仲野さんは帰国して同氏の研究室へ。そこは日本屈指の有名研究室でしたが、成果を上げられるのはほんの一握り。厳しい競争の中で、実績を出せず苦しむ人も多かったと言います。

仲野さんも「私自身、入って2年くらい全く成果がでなくて。もう研究をやめようと思っていたんです」と話します。そんな仲野さんを、再び前へと向かせたのは、意外な3つのきっかけでした。

1つ目は、妻の「あっさりした言葉」。 弱音を吐く仲野さんに、励ますどころか「辞めたら?」と一言。その拍子抜けするほどの突き放しに、逆に「簡単に辞めてたまるか!」と心の火がつきました。

2つ目は、極限状態での「涙」。限界まで追い詰められたある夜、お風呂で涙がボロボロと溢れ、止まらなくなりました。ところが、思いきり泣いた後は不思議と心がスッキリ。「もう最悪の状態まで来たんだから、あとはやるだけだ」と腹がくくれたのです。

3つ目は、「責任感」。深夜、どうしても眠れずに研究室へ向かうと、仲野さんが指導していた学生たちが全員、黙々と実験を続けていました。頑張っている彼らを見捨てて辞めることはできない――それが、最後の一歩を繋ぎ止めました。

仲野さんはこの体験を、「健康に大切な三つの要素が揃うのと同じよう」と振り返ります。 妻の言葉で奮起した「心(精神)」、涙でデトックスした「体(肉体)」、そして学生との絆という「人とのつながり(社会)」。この三柱が偶然にも整った時、あんなに停滞していた研究が、うまく回り始めたのです。

「まあ、いっか」から始まる健康

本庶研究室での厳しい経験があるからこそ、独立後のさまざまな困難も乗り越えられたという仲野さん。ライフネット生命の創業者で、立命館アジア太平洋大学元学長の出口治明さんを深く尊敬しているそうです。「人間とは、喜怒哀楽の総体である」――そう出口さんは語ります。 嬉しいことだけが人生ではなく、悲しいことも、腹立たしいことも、全部ひっくるめてその人を作る大切な要素なのだ、と。左遷や大病を経験しても、腐ることなく「今いる場所で精一杯やっていこう」という出口さんの生き方に、仲野さんは大きな感銘を受けたそうです。

ただ、仲野さんは「そうは言っても苦労をしないに越したことはないですけどね。頑張りすぎて押しつぶされてしまう人もたくさん見てきましたから」と言います。だからこそ、「こうしなきゃ」と思い詰めず、「少し適当なくらいでいい」というのです。

新しいことに挑戦して上手くいかなかったとしても、その時は「まあ、いっか」と笑って、また別のことをのぞいてみる。そのゆとりが、精神・肉体・社会という3つの柱の調和につながっていくことを、仲野さんは教えてくれました。

(2026.02.01南御堂新聞 第763号掲載)

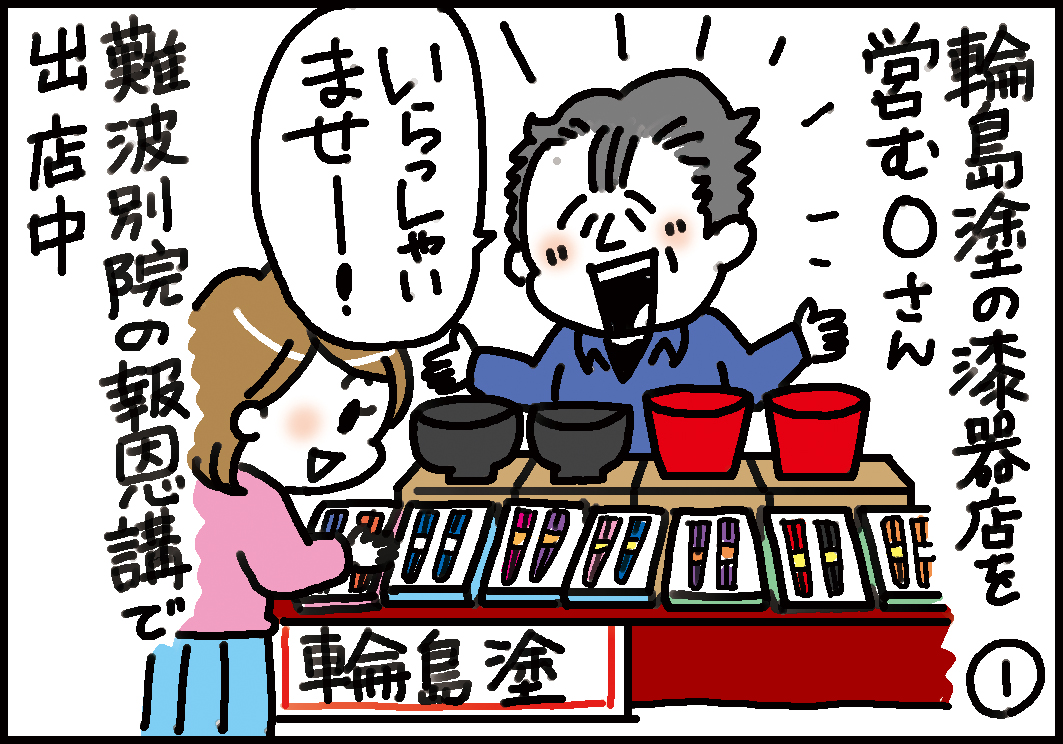

南御堂入門道場に仲野先生が出講します!

2026年2月14日(土)

「(できるだけ)病気にならない暮らし-がんの話を中心に-」

【お申込みはこちら】